受験にどう役立つ?

しし座は中学受験、高校受験ではあまり出てきません。

アルファ星がレグルス、ベータ星がデネボラというのは出てきますが、入試でこれらを答えさせる問題は滅多に出ません。

よってしし座流星群自体は入試には直結してきません。

しかし、しし座は受験で必須のおおぐま座の足元にあります。

つまり、しし座が見つけられるかどうかは、おおぐま座が見つけられるかどうかにかかっているのです。

紙の上で探すのと、実際に空を見上げてみるのとでは難易度は各段に違います。

机上だけで学んだものが以下に通用しないか、試してみるといいでしょう(笑)

しし座流星群って何?

しし座流星群は毎年明るい火球が流れる流星群として有名です。

これは母彗星となっているテンペル・タットル彗星の公転軌道が地球とは逆のため、正面衝突に近い形で地球の大気圏にぶつかってくるためです。

この時の相対速度(ぶつかってくる速度)は秒速70kmにも達すると言われ、流星群の中では一番速いと言われています。

しかしテンペル・タットル彗星は33年周期で、前回の回帰が1998年。つまり次回来る2031年までは軌道に残してきた塵(ちり)を消耗する一方なので、出現個数は減っていくと考えられています。

この辺りも、なぜ年々減っていくと考えられるのかは子どもに考えさせてみてもいいでしょう。

いつみられるの?

2020年は11月17日の20時頃が極大だと予想されています。

そして月齢も2日。

新月から2日目なので空全体が暗く見える絶好の観測日和となります。

しかししし座流星群は極大日前後数日に一気に集中し、それを外れると数が激減する彗星。

そして極大時間が夜になっているとはいえ、実は目標となるしし座がまだ出ていません。

極大時でも1時間に最大10個程度と予測されているので、寒さに気を付けて気長に観測しましょう。

夜空をふと見上げて、見つけられたらラッキー程度に考えて観測するのがいいでしょう。

どこを見ていればいいの?

放射点はしし座の方向ですが、しし座がまず見つけられる方が少ないでしょう。

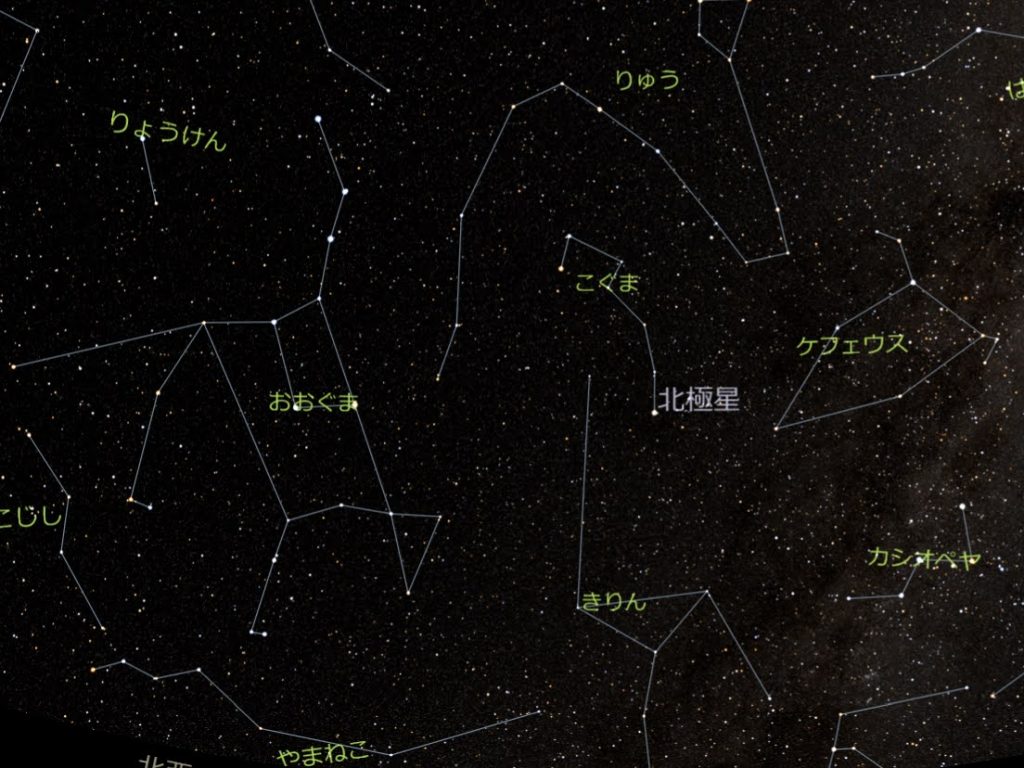

北斗七星を使って北極星を見つける方法で、北極星とは反対側に進んだお隣の星座がしし座になります。

おおぐま座がわかるのであれば、おおぐま座の足元ですね。

しし座流星群は比較的全天に見えるため、放射点は意識しなくても、空の暗い方向を眺めていればいいでしょう。

なお、しし座は23時頃に東の空から登ってきます。

真上に来るのは深夜を周っているため、しし座が出るまで待つよりも、東の空をぼーっと見ているのがいいでしょう。

数は少ないため、気長に待ちましょう。

北の空の星座についての確認

北の空はどの季節でも見えるので、流星群のたびに意識していれば、すぐに覚えられるでしょう。

特に北極星の見つけ方は中学受験では必須ですが、実際にやってみると北極星を見つけられない子もしばしば。

机上の知識がどこまで通用するのか、ぜひ実際に試してみて下さい。

- 北極星(ポラリス)はこぐま座の一部

- 北斗七星はおおぐま座の一部

- Wの形のカシオペヤ座

北斗七星とカシオペヤ座は北極星を見つけるために用いられます。

なお、今回のしし座流星群の放射点は北斗七星の隣の星座なので、北斗七星は探せるように形ぐらいは見ていった方がいいでしょう。

観測するにあたっての準備や心構え

天体観測について専門のサイトで見ると、ガチなことを細々と書いているため、難しく感じてしまうとのこと。

もちろん甘く見るつもりはありませんし、書いてあることが重要なこともわかります。

しかしハードルを上げて観測しないのはちょっともったいない。

そこでファイでは、気軽に楽しむための最低限の心構えについて紹介しています。

合わせてご覧下さい(^^)/

-485x300.jpg)

-34-485x300.png)

-36-485x300.png)

コメントを残す