つるかめ算の弊害

つるかめ算は中学受験の勉強を経験したことがある方にはおなじみの特殊算の1つです。

いわゆる中学生で習う連立方程式の中学受験版の計算で、方程式を使わずに解く方法です。

このつるかめ算は小学校では習わないテクニックのため、基本的には塾で解き方のテクニックを習って解き方を覚えることになります。

大手の塾は解き方が体系化されており、ほとんどが同じ解き方になるのですが、実は問題の種類によって書き方を微妙に変えなければなりません。

また、子どもの考え方の特性や性格によって、どの解き方が合っているという解法が異なってきます。

しかし、ワンパターンの解き方を覚えただけの子は使いこなせず、もしくは様々な解法に振り回されただけの子は、結果的に解けなくなってしまうこともしばしば。

偏差値60ぐらいの子でも、解けているように見えてただ解法を暗記しているだけの子が多いのが現実なのです。

そしてこのつるかめ算を始めとする特殊算でつまづくと、個別指導を用意したり、家庭教師を雇ったりする方も少なくありません。

それでもできないのは、先生によって教え方が異なるからです。

同じ塾の系列であっても、結局それぞれの先生が得意とするやり方で解いてしまうので、習うたびに違う解き方を教わることになり、かえって混乱していくことになるのです。

先生の解き方とテキストの解き方も違うことが多いので、親がテキストを使って教えても、混乱することになってしまうのです。

また、実はテキストも全ての章を同じ人が作り上げているわけではありませんから、担当により解説が異なる場合があるのです。

そして、色々なやり方に触れるため、意図的に解説を変えている解説もあります。

だから見た通り教えようとしてもうまくいかないのです。

ファイには連日のように特殊算がらみの相談が来ますが、そのほとんどが解き方が異なることによる混乱から来るものです。

しかしこのつるかめ算、実は知らなくても解けるんですよね。

問題は解こうとする根性があるかどうかだけ。

特殊算は本当に必要?

もちろんつるかめ算の解法を知っている方が早く解けるでしょう。

しかし忘れて解けなくなってしまったら元も子もありません。

そういう意味ではつるかめ算を解くために必要なのは、テクニックでも何でもなく、やはり解こうとする根性なのです。

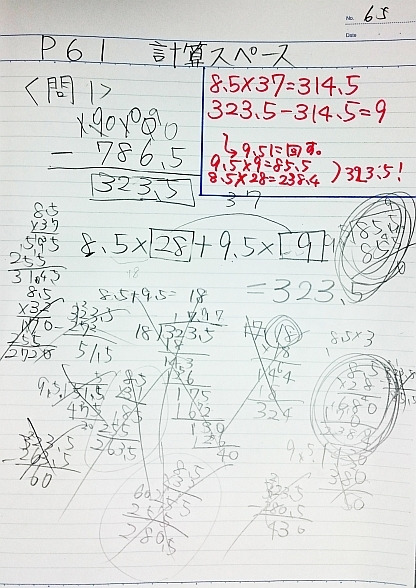

ファイでつるかめ算が必要な計算を扱った時の生徒のノートを1つご紹介しましょう。

見ての通り、つるかめ算の気配は全く見えない解き方になっています。

それもそのはず。

この子は中学受験のような特殊算の勉強はしていませんので。

教えているのは問題に当たった時にどのように打開していくか。

だからひたすら数が合うまで計算、計算、計算…

そして答えが合った後にもっと簡単に考えられないのかを考え、右上にまとめています。

これにより、つるかめ算でやっている考え方と同じところまで自分でたどりついているのです。

そんなに時間をかけてつるかめ算を習得することに、何の意味があるのでしょうか。

実はこうやって習得した子は、解法ではなく、解法に至る思考のプロセスを学んでいるのです。

そのため、解くためのツール、いわゆる整理の仕方を忘れたとしても、ちょっと書き出すだけで思い出しやすくなります。

だから、ファイでは何度も教えなくても1~2回程度やるだけで解けるようになってしまうのです。

方程式で表れる、つるかめ算の弊害

中学受験をしているときは気付かないことが多いのですが、実はつるかめ算は進学後に方程式でつまづくきっかけになる可能性が高いのです。

その理由は、つるかめ算の使い方を散々叩き込んできたため、方程式としての考え方が入らなくなるからです。

「つるかめ算と方程式って同じじゃないんですか?」

確かに同じものを導けるという点においては同じです。

しかし根本的な考え方が大きくことなるのです。

それは、方程式は代数学であるという点です。

代数学とは、未知の数字を代数で扱うことで、関係性を紐解いていく学問です。

この考え方を身に着けずに、つるかめ算として導いてしまうと、いずれ数学が難しくなっていくにつれて、理解できなくなってくるのです。

そしてますます公式を覚えようとし、いくら勉強しても点が取れなくなってきます。

この最大の要因が、中学受験でよく行われる、特殊算の公式化にあります。

確かに公式化してしまえば早く正確に解くことができますが、その便利さに頼って、本質を身につけないと、代数学に入ったときも、その本質が身に着けられなくなるのです。

そのため、公式としてつるかめ算の解き方を覚えるよりも、面倒でも自力で解ける考え方で導くことで、結果的につるかめ算の考え方を身に着ける方が、遠回りでも有利になるのです。

テクニックを身に着けるか、振り回されるか

中学入試はスピードも大切。

そのために解法テクニックを覚えていくことももちろん重要。

しかしそれが子どもの考える力を奪っていることもあるのです。

小6の受験期、この段階に来てつるかめ算が理解できていない子も少なくないはずです。

そのような子はまさにつるかめ算に振り回されて、思考力が奪われているところと言えるでしょう。

そのまま続けても伸びないとはいいませんが、強引に推し進めても受験前に限界が来るのは目に見えています。

「次はきっと!」

と言っていられるのは今の内で、現実的には「後何度教えれば…」となることの方が圧倒的に多いのです。

ならばいっそのこと方針を変えて学んでみてはいかがでしょうか?

これは特に特別な技術ではなく、保護者でもできる方法です。

その方法とは、子どもが現在たどり着いている思考を邪魔せずに、

- 次のステップに気付かせてあげる。

- 子どもの思考プロセスに合った解き方にする。

- 解説に合わせた解き方ではなく、子どもの経験に沿った無理のない考え方に導く。

といったところでしょう。

これは赤の他人である塾の先生よりも、保護者であることのメリットを最大限活かす方法でもあります。

しかしここまでうまくいかなかったとしても、子どもに自力で解かせるというところさえ外さなければ、同じような効果を生むことができます。

もしどうしてもうまくいかない、時間がないという場合はファイへご連絡下さい。

ファイはシステマチックな解法を教える塾ではありません。

その子の特性に合わせた考え方を身につけさせる塾なので、他の塾で諦められた子でも身につけられるようにしてきた実績と自信があります。

-1024x576.png)

-3.png)

-9-150x93.png)

-1-150x93.png)

-15-485x300.png)

-3-485x300.png)

-43-485x300.png)

「でも先生、私はテキストと解説を見て解き方を教えているので、教え方がバラバラになることはないと思うのですが…」