関連動画

衝撃のおねだり

オンライン授業の塾生同士が話している会話で、ちょっと衝撃的な話を聞いてしまいました。

とある小学生がクリスマスプレゼントとして、5000円を現金でお願いしたそうです。

家庭の事情も絡むプレゼントの話なので、基本的には首を突っ込まないのですが、つい「なんで?」と聞いてしまいました。

すると、

でも現金だとプレゼントっぽくないから、くれないかも知れないよ?

と聞いてみると、

「そしたら商品券をお願いしようかな。商品券ならよく大人が贈り合ってるし!」

まさか小学生でこんなことまで考えているなんて(笑)

これも不景気の影響を受けた子どもの知恵。

小学生でもクリスマスプレゼントをネタに経済を勉強しているんですね。

ファイの小学生だからかな?(・∀・)

ということで、今回はファイの塾生たちが話していた、勉強にも通じてくるプレゼントを紹介しましょう。

なお、クリスマスプレゼントとして紹介していますが、誕生日プレゼントでも使えます。

ぜひうまく活用して下さい。

もちろんもらったら嬉しいと言っていたものなのでご安心下さい(笑)

クリスマスの小ネタ

イベントは勉強に直結させやすい

ファイのオンライン授業では、毎年誰かがクリスマスに関する話を振って来るので、子ども達が興味を持ちそうな小ネタを話しています。

そして毎年クリスマスプレゼントの話で盛り上がります。

これが結構勉強にも役立つのです。

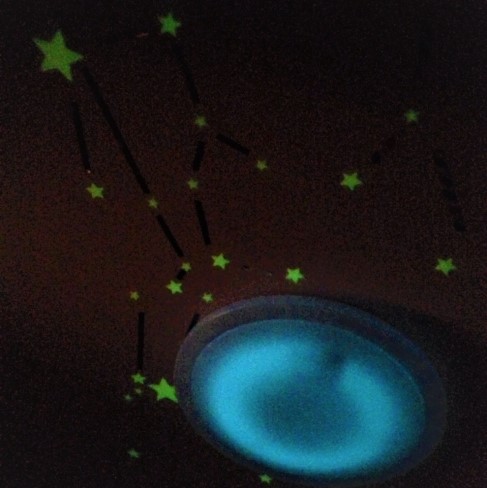

例えば、蓄光の星型のシール。

これは結構人気で、放っておいても星座に似せて貼ろうとする子が多いものです。

すると、結果的に星座の形や位置関係を勉強することにつながるのです。

例えばこんな感じ。

これはオンライン授業の塾生が送ってくれたものです。

一応星座早見盤を見ながら貼り付けたそうです。

どこの空なんだろ(笑)

まぁ小4なのでよしとしましょう!

サーフィンをするサンタクロース

クリスマスといえばサンタクロース。

サンタクロースは日本ではソリに乗ってくる事になっていますが、そのイメージが合わない地域があります。

サンタクロースの衣装を着てサーフィンするような地域です。

さてどこでしょう?

答えはオーストラリアやニュージーランドなどの南半球に位置する国々、そして赤道付近に位置するハワイなどの常夏の地域です。

オーストラリアやニュージーランドなど、南半球の国々は日本と季節が逆なんですね。

サンタクロースは元々ヨーロッパ発祥と言われています。

そのため、南半球や常夏の国々でも、基本的にはあの赤いモコモコした服装が主流。

しかし、やっぱり暑いので、夏スタイルのサンタクロースの格好もあるようです。

ハワイではアロハシャツバージョンもありますし(笑)

また、日本ではツリーには雪が積もっているのが一般的ですが、南半球や常夏の国々のツリーには雪が積もっていないのです。

たったこれだけでも、理科の天体や社会の地理との関連知識の1つになりますので、大きく役立ちますね。

ここから先はテストで使わない知識ですが、オンラインではよく話題になることをお話しましょう。

結局子どもの興味はテストに出る出ないの枠には収まらないということです。

サンタクロースの起源

サンタクロースの起源とされるのは、ニコラウス、もしくはニコライと呼ばれる人で、地域によって発音が異なります。

彼が貧しい人々に金貨を配って歩いたのがきっかけだと言われています。

その時、金貨を暖炉に干してあった靴下に入れていたので、プレゼントは靴下に入れる習慣が出来たそうです。

煙突から入ったと言うのは、フィンランドの伝承の中に、煙突から入ったと言う詩があったためとされています。

ここで以外と興味を持つのが、金貨の価値です。

これを調べさせてみると、金の価格は変動していることがわかります。

これだけでも経済学に踏み込めますね。

ちなみに価格変動しているので一概には言えませんが、通常金貨は1oz(オンス)金貨が一番大きく、その価格は現在なら15~30万くらいの間です。

一番小さいもので、1/10オンス金貨がありますので、それなら2~3万円くらいの価格ですね。

最近の子どものおもちゃは高いですからね。

下手に誘惑が多くなるものを与えるくらいなら、1/10オンス金貨を与えて、経済について考えさせるのもありでしょう。

それこそクリスマスプレゼントの起源に由来するものですからね。

なぜ柊(ひいらぎ)?

よくクリスマスリースに使われる柊(ひいらぎ)ですが、実は柊ではありません。

日本にあるヒイラギはモクセイ科ですが、クリスマスリースに使われるものはセイヨウヒイラギといい、モチノキ科。

決定的な違いとしては、ヒイラギは葉が対生(たいせい)といって、左右対称につくのですが、セイヨウヒイラギは互生(ごせい)といって、互い違いにつきます。

また、ヒイラギの実は赤ではなく黒。

クリスマスに西洋ヒイラギが使われるのは、キリストの足元から生えてきた植物だからとも言われており、トゲのある葉と赤い実が、キリストの受難(いばらの冠と血)を表しているとも言われています。

ちなみに日本でもヒイラギは魔除けとして用いられています。

クリスマスと経済

なお、クリスマスの日については、実は宗派によって違うこともあります。

日本ではプレゼントを上げるのが12月25日となっていますが、キリスト教の宗派によっては、12月25日はお祈りをする日で,プレゼントをあげるのは別の日にしていることもあります。

また、12月25日はイエスキリストの誕生日として認知度が高いのですが、キリスト教としては誕生日よりも復活祭(イースター)の方が重要な位置付けとなっています。

そのためクリスマスのイベントを行わないキリスト教の宗派もあるのです。

誕生日という事に関しては、暦が昔と変わったため、日付に合わせるか旧暦に合わせるかによっても解釈が異なり、様々な日が挙げれています。

ちなみに日本にクリスマスが定着したのは大正天皇の崩御がきっかけとされています。

それまでもクリスマス商戦などあったそうですが、そこまで定着していませんでした。

ところが大正天皇が12月25日に亡くなって、その日が祝日となったので、クリスマスは休日のイベントとして日本でどんどん広まっていったのです。

小学生・中学生向けの勉強にも通じるプレゼント

ホワイトボード ホーロー加工

ホワイトボードなんて何に使うんだと思うでしょう。

しかし意外と子どもには人気なのです。

少なくともファイのオンライン授業の小学生、中学生の中では嬉しいプレゼントランキング1位(笑)

先生っぽい雰囲気が出てテンションが上がるのです。

ポイントとしては、

- 小さすぎないこと。

- 壁掛けであること。

- ホーロー製であること。

ペン自体が太いので、小さいと計算スペースとして広々と使えないのです。

そして壁掛けでなければノートに書いているのと変わりません。

ホーロー製というのは表面の加工方法のことですが、業務用、特に塾は基本的にホーロー製。

通常のスチール製では消えにくくてストレスがたまります。

この差が結構大きいのです。

もちろん子どもが乗る気であることが大前提なので、予め確認する必要はありますが、与えると結構使うものですよ(笑)

金貨

金貨って高いと思うかも知れませんが、1/10オンス金貨なら、3万円前後でしょう。

最近の子どものおもちゃは高額になっている傾向があるので、下手にゲーム機器を与えるよりは安いと思います。

最も金は価格が変動するものなので、今いくらで買えるかはわかりませんが、将来いくらの価値になるかもわかりません。

だからこそ、経済を学ぶきっかけになるのです。

そして、子どもは結構喜びます。

金貨はファンタジーものに触れていれば大抵どこかで出てきますからね。

そして本物の重みを感じることで、お金に対する考え方に影響を受けます。

こういうものを機に、お金について考えるのも十分有効な方法です。

萩焼

萩焼は、山口県の萩市で作られている陶磁器の一つです。

「陶器なら瀬戸物とか有田焼とか、他にも色々なるのに、なんで萩焼なんですか?」

そうなんです。

日本には焼き物が多数ありますが、この中でも私の一押しは断然萩焼です。

まず萩焼は古くから「一楽二萩三唐津」と言われているほど有名な焼き物です。

そして他にはない特徴として、入れたものが染み込むという特徴があります。

そのため、長年使っていると、色が変化していくのです。

これを萩の七化けといいます。

昨今子ども達のおもちゃは長く大切に使うものが少なくなってきました。

だからこそ、長く使うことで楽しめるものを与えるというわけです。

こんなの送っても絶対楽しくないと思うでしょう(笑)

そうなんです。

ちゃんと背景を知らなければ面白くありません。

でも、背景を知ったら割とはまります。

そして、自分のものという所有意識が芽生え、大切にするようになるのです。

しかもこれは使うことで楽しめるものですからね。

しまい込んで大切にするのとはわけが違います。

とはいえ相手は子ども。

割ってしまうこともしばしばあります。

そんなときは、磨いて箸置きにしてあげて下さい。

なお、萩市といえば、松下村塾があったところです。

そのため、萩焼を知っていると、歴史にも通じてくるタイミングが巡ってきます。

地球儀

地球儀なんて喜ぶの?

と思うかも知れませんが、結構喜びます。

特にこのアンティーク調の地球儀にノスタルジーを感じる子もしばしば。

そしてここに写真を乗せたMOVA Globeは、光が当たると勝手に回ります。

これがまた見ていて飽きないんですね。

正直、地理の勉強に使うのは不向きです。

しかし、見ていて飽きないものは、十分勉強のきっかけになり得ます。

またこの装置の仕組みも面白いので、そこに興味を持てば、理科にも通じてきます。

星座の傘

星座が書いてある傘も結構人気があるプレゼントの1つです。

特に都心では星座はほとんど見えませんから、星座を知っていると、空に見えるわずかな星を見つけ出すようになります。

できれば、プレゼントする前にプラネタリウムに行っておくといいでしょう。

夜空の美しさを知った上でプレゼントする方が断然効果がありますから。

注意点としては、傘の内側に柄が描いてあること。

外側に描いてあっても見えませんからね。

また、傘なので壊れやすく、盗まれやすいため、重要なプレゼントには向きません。

「お母さんからもらった大切なプレゼントなのになくなった!」

となると、ショックも大きくなってしまいます。

なくなってもそんなに影響がない、些細なプレゼントとしてあげるのがいいでしょう。

アイスクリームスプーン

アイスクリームスプーンは、熱伝導の原理を利用したものです。

単純に金属としての熱伝導率(数字が大きいほど熱が伝わりやすい)なら、

- ステンレス 84

- アルミニウム 204

- 銅 386

- 銀 418

という感じなので、銅製や銀製がいいと思いがちですが、形にも左右されるため、一概には言えません。

しかし、ステンレス製のスプーンとは明らかに溶けやすさが違うことは実感できるでしょう。

プレゼントにまでする必要はないかも知れませんが、アイスクリームが好きな子は多いため、マイスプーンを持っていると、こだわりも出てくるものです。

そのこだわりが、勉強での理解力にも通じてきます。

ガリレオ温度計

中の重りの浮き沈みによって温度を読み取るガリレオ温度計。

密度の変化と浮力が関係してくるものなので、与えるだけでは何の知識にもなりません。

ストームグラスも同様です。

しかし、道度と浮力の原理がわかると、物理現象のイメージがつくため、理解しやすくなります。

そのため、今後出てくる理科の単元に対する布石としての役割を期待できるでしょう。

実験にも使えるので、温度を変えて試してみるのもお勧めです。

最も、ガラス製品なので、割れないように十分注意して下さい。

教訓茶碗

8分目までは普通に注げますが、それ以上入れると漏れ出してしまう湯呑です。

サイフォンの原理を利用したもので、仕組みは単純ですが、子どもには結構ウケます。

「鬼滅の刃」関連の本

大人気の「鬼滅の刃」のコミックそのものではありません。

その時代背景に関係することが学べる本です。

しかし鬼滅が好きな子は「鬼滅」と入っていればとりあえずなんでもかじってみたくなる(笑)

好きなものから学ぶ。

これが学習の基本です。

鬼滅が大人気なうちは、それにあやかっておくのも手でしょう。

ボードゲーム

ボードゲームを一人でやることはないので、基本的には家族で楽しむか、友達と楽しむことが前提になります。

ファイでは割と一緒にやっていることがあるので好きな子が多いのですが、つまらなそうと思っても、やってみると結構はまるものです(笑)

なお、ボードゲームの醍醐味は、何と言っても、ルールを理解し、いかに自分に有利になるように使いこなすか。

どうやって出し抜くかを考えるところ。

この考え方が、勉強に通じてくるのです。

ここではファイのオンライン授業で比較的人気なものをいくつか紹介しましょう。

モノポリー

お金が好き!

もうこれに尽きると思います(笑)

でも海外では小学生の内からやらせることで、経済を学ばせている学校や家が結構あるのです。

そこまで複雑ではありませんし、大人も楽しめるのでお勧め。

ジェンガ

ただの積み木、ではありません。

倒れないように抜いていく。

この過程で子供は摩擦力、重力、圧力、モーメント、運動エネルギー、位置エネルギー、音、といった様々な物理現象を経験、実感していきます。

ルールも単純で気軽の遊べるので、家族で一緒に楽しんで欲しいものの一つです。

コリドール (Quoridor)

ボードゲームにはルールが複雑なものも多数ありますが、それでは覚えるまでに時間がかかってしまい、気軽に楽しめません。

やはり子どもに与えることを考えると、シンプルイズベスト!

このコリドールというゲームは、人形を自分の陣地に移動させる。

その間に壁を作って邪魔をすることができる。

というシンプルなもの。

すぐに飲み込めるので、ファイの塾生は簡単にはまりました(笑)

友達を巻き込んで楽しむこともできるため、オススメです。

マインクラフトビルダーズ

ゲーム中毒になりやすいことでおなじみのマインクラフトのボードゲーム版です。

これが結構頭を使うんですよ。

パソコンゲーム版のマインクラフトでもいいという場合はそっちの方が自由度が高く楽しいとは思いますが、中毒から抜け出させたいとか、パソコン版は与えたくないけど触れさせたいという場合にはオススメです。

桃太郎電鉄

「大切なことは桃太郎電鉄から教わった」

という人がいるほど、奥が深いゲームです。

日本中をすごろくで巡るイメージです。

ゲーム自体は非常にシンプルですが、様々なトラブルや邪魔要素があり、人生観も学べます。

そして、その地域の特徴も学ぶことができるので、地理の勉強にも役立ちます。

カタン

交渉をしながら進めていくゲームです。

どのように交渉するか、どんな戦略を立てるかが試されます。

ただ、小学生レベルだと、合理的に考えるよりも、相手の好き嫌いで邪魔をしてしまうケースがあります。

そのため、合理的に考えて進められる力が要求されます。

親子でやる場合は、親がうまくゲームをコントロールする必要がありますが、それができれば、思考力や先見性、合理的な考え方などを身に着けることができるでしょう。

スタンディングデスク

子ども用の勉強机というと、こてこてしたものが多いのですが、実はあの机は勉強には全く向いていないのです。

そもそも引き出しがあると、色々なものを入れてしまい、整理ができないばかりか、ものを隠すために使いだすんですね。

なので、本来勉強机としては、引き出しも棚もない、シンプルな天板だけというのが理想です。

そして中でもおすすめなのが、スタンディングデスク。

実は立っている方が集中力が持続しやすく、逆に集中できていない時は立っていられなくなるので、メリハリがつけやすいのです。

勉強する道具や教材は、別の場所においておき、その都度持ってくればOK。

その方がすぐに勉強に入れますし、視界に余計なものがないため、集中しやすいのです。

なお、電動の商品が多く見られますが、遊んでしまうので手動がいいでしょう。

壊れたら直すのも大変ですし。

その点手動は構造がシンプルなのでそもそも壊れにくく、壊れても自分で直せなくもありません。

また、キャスターは不要です。

ガタガタすると気が散ります。

大切なのは子どもが気に入るかどうか、ですが、これに関しては勉強したいけど集中できないという子に向いています。

そもそも勉強が嫌いな子に与えても喜ばれません(笑)

あくまで勉強できるようになりたいけれど、うまく行かない子に有効なプレゼントです。

憧れが先入観を作ることもあるので、スタンディングデスクの効果や活用事例を見せてみるのもいいでしょう。

googleとか、大手IT企業でもその効果が認められ、採用するオフィスが増えているので、「そうなんだ!」と思えば気に入ってもらえます。

大切なのはテーマを決めること

プレゼントは子どもが喜ぶものを何でも与えればいいというものでもありません。

おねだりされる場合もあるでしょう。

しかし、おねだり通りにプレゼントするにしても、やはりテーマは決めておきたいもの。

すなわち、そのプレゼントから何を学ぶか。

プレゼントに良い悪いはありません。

どんなプレゼントでも構いませんし、どんなプレゼントでも学ぶことはできます。

しかしただ喜ばせたいと思って与えてしまうと、生活が乱れることにもなりかねません。

たとえばスマホのプレゼントはその典型と言えるでしょう。

そのため、ルールも含めてテーマを決めておくことが大切なのです。

もちろん意図した通りのことを学んでくれるとは限りません。

しかし、それはそれで、親として子どもの新たな一面を発見することにつながるはずです。

ただのプレゼント、されどプレゼントです。

ぜひ真剣に考え、一緒に成長を楽しんであげて下さい。

なお、ファイのオンライン授業では、子どもと一緒に遊ぶことで学ばせる手法を提唱しています。

机に縛り付けて問題を解かせるだけが勉強ではありません。

机に縛り付けることに限界を感じてしまった方はご連絡下さい。

月1万円からアドバイスをしています。

-1-1024x576.png)

-3-1024x768.png)

-36-150x93.png)

-150x93.png)

-1-485x300.png)

-59-485x300.png)

「今年はクリスマスにサンタさんからもらえるプレゼントは5000円以内って決まってるから、5000円以内ってことは最大5000円までお願いできるし、5000円もらっておけば、クリスマスが終わったらセールになったら安くかえるかも知れないし。そうしたら5000円で5000円以上の価値のものが買えるなーって(笑)」