目次

親子でできる、絵しりとり

絵しりとりというゲームをご存知でしょうか。

小学生や中学生で流行っているということを聞くこともありますが、普通のしりとりを、イラストを用いてするだけです。

その際、声を出してはいけません。

あくまでお互いに書いたイラストのみを頼りに単語を予想。

そして次のイラストを書いてバトンタッチ。

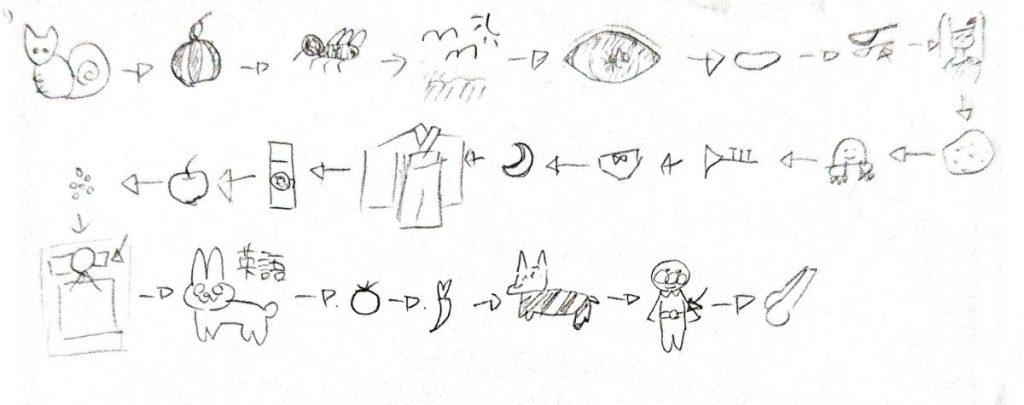

実際に授業で生徒がやったものがあるのでお見せしましょう。

こんな感じです。

受験に直接関係あるかと言われると、ありません(笑)

単に頭の体操です。

しかしその効果は抜群!

想像力、表現力、解釈、と言った力はもちろん、お題を限定することで、知識の定着にも役立ちます。

そして何より一問一答形式で暗記しただけで、イメージがついていないものが露呈します。

言葉しか知らないとイメージがありませんから、絵しりとりで書けないのです。

紙とペン、もしくはスマホさえあればどこでもできる、かつ年齢も関係ないため、簡単にやり方を紹介していきましょう。

なぜイラスト?

普通のしりとりでも頭は使えますが、絵しりとりには想像力を鍛えるという効果があります。

ただ言葉だけを思い浮かべればいいわけではありません。

それをイメージできて、なおかつ表現できなければしりとりが完成しないのです。

そのため、この遊びをするだけで想像力が身につきます。

さらに教科書やテキストに載っているもの、と限定すると、ただ言葉だけしか知らない知識は使えなくなります。

武家諸法度を知っていても、それをイメージで表現できなければならない。

すると普段勉強している時でも、自然とイメージを意識するようになります。

これが記憶力や知識の幅に一役買ってくれるのです。

絵、下手なんですけど…

別に下手で構いません。

私も一時期この遊びにはまっていたのですが、おかげで棒人間で動きを表現するのはうまくなりましたww

そんなレベルです。

うまいか下手かなんて関係ないのです。

むしろ下手な方が想像力が鍛えられて良いでしょう(笑)

想像力を鍛えるのが目的ですから。

スマホを用いた応用

スマホが手放せないという子は、スマホで絵しりとりをさせるという方法があります。

子どもの方がスマホの使い方がうまいので、扱い方自体は問題ないでしょう。

単純にLINEなどのツールを用いて、友達とイラストを書いて交換し合うだけです。

SNSを通じてみんなで投稿しあうというのもいいでしょう。

一度やり出すと結構止まらないもので、しかもそれが勉強にも通じているお題ともなれば、意識は勉強にも向いて来るものです。

ちょっと駆け引きが必要ですが(笑)

脳を鍛えるためのルール

ルールなど自分で決めていただいて構わないのですが、全く決めないよりはある程度決めておいた方が効果も出やすいでしょう。

- イラストに熱中しすぎてうまく書きすぎない事。

- なるべく言われればわかるレベルになるように,

- ポイントを強調して書くこと。

- あまり時間をかけすぎないこと。

- 他の人が考えている間は単語でも覚えていること。

- 答え合わせは忘れないうちにすること。

ちなみにこのしりとりに勝ち負けはありません。

大体とんでもないイラストを描いて途切れている所が何箇所かあります(笑)

笑って突っ込んで終わりでいいのです。

思考力を養うための縛りルール

どんな遊びでもそうですが、お題の制限が厳しくなればなるほど頭を使います。

ゆるゆるの一般ルールよりも、縛りを設けた方がいいのです。

例えば大富豪というトランプゲームはローカルルールが沢山あることで知られています。

これもなるべくしばりを強くしていった方が頭を使うようになります。

普通のしりとりであっても、「理科に関連する用語」とするだけでかなりのしばりができます。

お絵かき伝言ゲーム

絵しりとりはイラストでしりとりをする、というゲームですが、3人以上いれば、伝言ゲームもできます。

まずお題を決める人が何でもいいので、お題を決めます。

この時、江戸時代に関するものとか、生物に関するものといった縛りを作ると、勉強にも転用できます。

そしてお題をイラストを書く人に伝え、イラストで表現してもらいます。

もちろんヒントを含め、話をしてはいけません。

イラストのみで何とか伝えなければなりません。

そのイラストをもう一人が見て当てるというゲームです。

身近なものなら簡単ですが、教科書に出てくるものとなると、結構大変(笑)

なお、3人以上と言いましたが、お題をランダムで決められさえすれば、2人でもできます。

要するにイラストを書く人が、書けないお題を意図的に外してしまわなければ大丈夫。

そんなことしたら想像力を鍛えるのではなく、知っているもののイラストかに過ぎませんからね。

あまりに覚えられない語句で試してみるといいでしょう。

日常しばりへの応用

この縛りという方法は、日常生活にも応用できます。

日常の当たり前に制限をかけるのです。

たとえばいつも右手でやっていることは左手でやる。

実はこれ、中学受験の入試問題で出題された事があります。

「日常生活で左利きの人が困ることとして、どのようなことが考えられますか?」

左手で生活してみた事がある人とない人の差は大きかったことでしょう。

似たようなものに、目が見えない人のための日用品の工夫、という題材も出題された事があります。

日常での制限は、たかがプチゲームですが、あなどれません(笑)

ちょっとした隙間時間、友達とのLINE、ディズニーの待ち時間といった時間でやってみて下さい(^^)/

-4-150x93.png)

コメントを残す