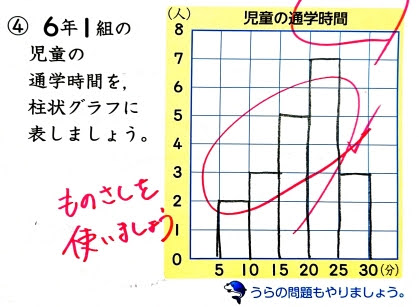

フリーハンドで減点された

小学校のテストで、グラフを書く時に定規を使いなさいということで、定規(ものさし)を使わなかった子が25点中20点減点されて怒っていました。

この子は逆らって定規を使わなかったわけではなく、テスト中に定規を落としてしまって、定規がないままになってしまったので、仕方なくフリーハンドで書いたとのことでした。

この子は先生に事情を訴えて減点を取り消してもらいましたが、それにしても20点も減点するのはどうなんですかね(^^;

まぁ先生なりの事情があったのでしょうからそこは突っ込むつもりはありませんが、実は私もこの塾生を叱りました。

定規を使わなかったことに対してでも、拾わなかったことに対してでもありません。

何に対して叱ったと思いますか?

私が叱ったのは、定規を落としたからと言って直線を引くのを諦めた点です。

方法はいくらでもあるのに、なぜフリーハンドという選択肢しか出なかったのか。

フリーハンドが本当に最良の選択肢だったのか。

この子は言いました。

書かないより書いた方がいい、先生にちゃんと事情を説明してわかってもらう、ここまでは正解。

いい判断でした。

では定規がないときにどうするか。

あなたならどうしますか?

手を上げて定規を拾ってもらう。

それも一つの手です。

しかし定規が無くても直線は引けるのです。

こんなやり取りをしました。

「定規なんてなくても直線は引けるでしょ。」

「他の道具を使うんですか?」

「いや、なにもいらない。」

「あ、こうですか?」

この子は数秒考えて、サッと直線を書きました。

こういう発想の仕方をラテラルシンキングと言います。

実際に直線を書いたのがこれ。

中高一貫校ではラテラルシンキング力が問われる

常識にとらわれて考えるのがロジカルシンキング。

いわゆる一般的な学校や塾で習う授業はみんなロジカルシンキング。

この中での勉強は、決められたルールでしか考えることが許されません。

ゆえに子供も型にはまった考え方しかできなくなります。

しかし常識を取っ払えば、方法なんていくらでも出てくるのです。

実は昨今の入試では答えがある問題が減り、「解答例」となる問題が増えてきています。

それが顕著なのが公立中高一貫校の入試問題。

ラテラルシンキングとまではいかないまでも、自由な発想が問われる問題が増えているのです。

よって、入試対策という意味でも、型にははまらない考え方、ラテラルシンキングを日常で使う練習をしておくことが大切になってきました。

ラテラルシンキングができる子は逆境に強い

この常識を取っ払った考え方をラテラルシンキング。

この発想ができる子は逆境に強くなります。

逆境で思いもよらない解決法が思いつきますからね。

そしてこういう経験を持っている子は、パニックになりにくいのです。

この塾生も、テスト中にこの方法を思いつけばカッコよかったのですが、まぁちょっと指摘しただけでサッと思いついたのは大したものです。

ラテラルシンキングがパッとできるようになっていて正直ちょっと嬉しい(笑)

さて、あなたならどうやって定規なしで直線を書きますか?

ラテラルシンキングの問題には正解も不正解もありません。

あるのはただ一つ、目的とする結果を得られたかどうかだけ。

もし全く思いつかない場合、ロジカルシンキングに偏りすぎた勉強をしている証拠です。

ぜひお子様に直線を書かせてみて下さい。

子どもは基本的に常識がないので、詰め込み教育を受けていなければラテラルシンキングになるものです。

直線を書く方法なんていくらでもありますが、この塾生が書いた方法が知りたい方は、LINE公式アカウントにて「定規なしで直線を引く」と入力すると答えが表示されます(^^)/

「書かないよりは書いた方がいいと思ったのでフリーハンドで書きましたが…他の方法は考えませんでした。。。」