科目のすり替えだけででやる気が出る

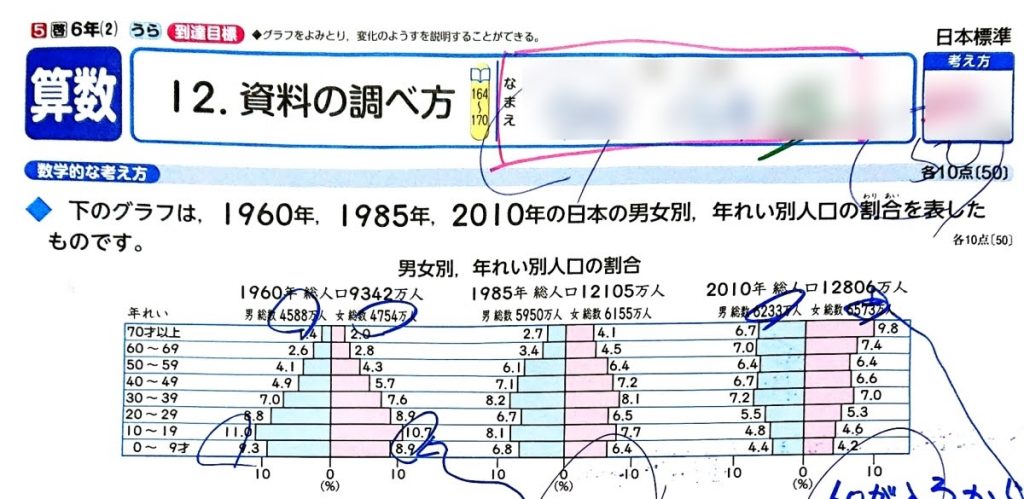

小学校の算数の問題で、年齢別人口の割合のグラフが出ていました。

人口ピラミッドのグラフですね。

ズバリそのまま社会なのですが、社会としてではなく、算数の題材として与えられていると、社会は嫌いな子でも

算数ではない話 = 余計な話 = 楽しい話

となり、耳に届きやすくなります。

実際には結局社会の授業なんですけどね(笑)

そんな授業をしたのでちょっと紹介しましょう。

算数の題材の人口ピラミッドから何を学ぶか

これは算数のテストに載っていた人口ピラミッドです。

まずはこのグラフからわかることを聞いてみました。

すると、

と、見たらわかることを答えてきます。

そこで、なんで2010年は高齢者が多くなっているのか、と聞いてみると、

「1960年の若い人達が大人になったから」

と答えます。

ここまでは想定通りの答え。

そこで、

「では、1960年時点で高齢者になっている人達が子どもの頃は、人数がすくなかったのか?」

という質問をしてみます。

すると子ども達なりに考え始めます。

「元から少なかったんじゃない?」

「え?でもおじいちゃんの兄弟って多かったって話よく聞くよ?」

「子どもの数って今より少なかったのかな?」

「でも今もすくないじゃん。」

「なんで1960年に子どもが多くなったの?」

色々子ども達が考えていると、大抵冗談半分で、

「みんな死んじゃったんじゃない?」

という意見が出てきます。

今回も出てきました。

そこで、「正解!」というと、冗談で言った本人もビックリ!(笑)

そして「みんな死んだ」というところから逆算して考え出します。

「あ,戦争で亡くなったのか!」

「そういえば昔は60歳でも長生きだったもんね。」

「病気で亡くなる人も多かったよね。」

ここまで行けばもうすぐにつながります。

「そっか,治せない病気も多かったもんね。」

「今は治せる病気が昔より増えてるしね。」

ここまでくると、後は医療の話に興味がある子もいて、医療技術の向上に話しがいきました。

一見関係なさそうな話ですが、十分受験に通用する話です。

どんな病気が治せない病気だったのか、なぜ日本の医療技術が高いと言われるのか、そういった話になりました。

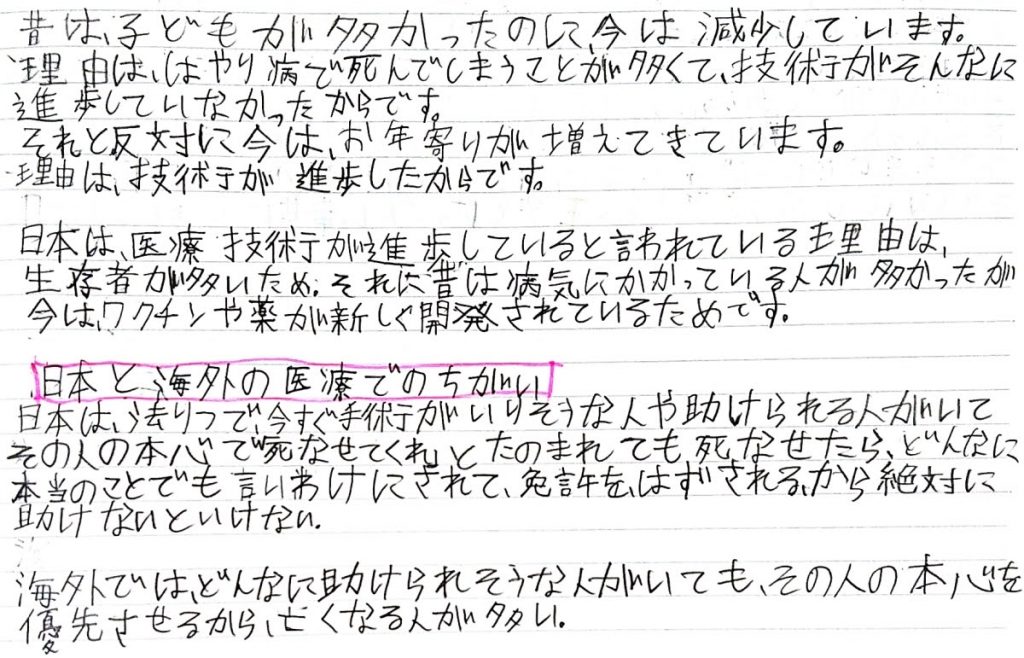

これは授業中に子ども達が話していた内容にちょっと補足説明を加え、それを後ほど自分でまとめ直したノートです。

蘇生の話、倫理的な問題についても書かれていますが、よく知っているものです。

「嫌い」は先入観なことが多い

今回は算数から社会をやりましたが、それでも社会が嫌いな子は食いつくのです。

単純に「社会」としてやると「嫌い!」と思い込んで勉強しているんですね。

そのため,あくまで「算数」として授業をやると、「社会」は脱線になるため、興味を示すのです。

このように思い込みで「できない」「難しい」「嫌い」と感じているケースは多々あります。

それをこのように取っ払うことができると、苦手だった科目がいきなり出来るようになることもあるのです。

ぜひお試し下さい(^O^)

この誘導は、ご家庭でも簡単にできますが、苦手科目の先入観を取っ払うのはなかなか大変。

そんな時はファイへご連絡下さい(^^)/

-24-485x300.png)

「1960年は若い人が多いけれど、2010年は高齢者が多い」