目次

市進の社会についていけない

ファイのオンライン授業には海浜幕張の子も多く、特に市進学院に通っている子からの問い合わせが多いため、単独でブログにしました。

市進の社会はサピックスや日能研、早稲田アカデミーと比べても、先生の自由度が高いので理解はしやすいはずなんですけどね。

とはいえ、苦手になってしまった子を引き込むのは市進でなくても大変です。

そこで、海浜幕張からオンライン授業に入会する子に、よく話すネタを紹介します。

その1つが幕張にまつわる地名です。

地名の由来は結構入試に出る

地名の由来というのは、結構入試でも題材になります。

もちろん知っていなければいけないわけではありません。

知らなくても解けるようにはできていますが、知っていると気持ち的にちょっと有利になるもの。

また、地名の由来に興味が持てるということは、その地域の特徴にも興味が持てるということ。

今回は海浜幕張向けのブログなので、「幕張」について、海浜幕張のオンライン授業の塾生が食いついた話をまとめておきます。

実は幕張という地名がいつどのようについたのかハッキリしたことはわかっていないのですが、諸説はいくつかあるので紹介しましょう。

「馬加はり」説

「馬加はり」という言葉が変化して「幕張」になったという説。

おそらくこれが一番有力な説だと思います。

当時の馬の使い道としては、戦いや移動で使う馬と、神事で使う馬の2通りがありました。

「馬が加わった」というのがどちらの馬を指すのか定かではありませんが、源頼朝が馬を乗り換えて移動したという説や、この辺りの神社の神事で馬を使うために大規模な馬牧場と馬市場があったたという説があります。

「馬加わり」は「まくわり」と読み、昔の書き方で書くと「まくはり」と書きます。

これをこのまま読んで地名としたのが「馬加村(まくわりむら)」。

ここの漢字が変わり、現在の「幕張」に。

どこでどうして漢字が変わったのかわかっていませんが、「馬加」が「バカ」に見えることから変えた気もします。

「源頼朝が陣を構えた」説

源頼朝がこの地で陣を構えた、天幕を張ったというところから、

「幕を張った」⇒「幕張」

と転じた説ですが、そうなると「馬加村(まくわりむら)」の名前の由来が説明できません。

なので、おそらく明治時代に村を統合して幕張町として漢字を変えたときの後付けだろう説が有力です。

「馬の市場の幕」説

馬加村では馬を育てて売っていた(馬の市場だった)という話もあり、その市場は大規模に幕を張っていたことから、幕張という地名になったという説。

この場合もやはり馬加村が先に来るので、明治時代に村を統合して幕張町として漢字を変えたときに幕を張って市場をやっていたというのになぞらえたと考えられます。

「馬加康胤(まくわりやすたね)命名」説

馬加康胤(まくわりやすたね)は元々千葉氏で、千葉常胤(つねたね)の子孫にあたります。

そのため元々は千葉康胤(ちばやすたね)だったのですが,、馬加城 に入ったことから、馬加康胤に。

馬加城は千葉常胤の子どもが建てたとされているので、このときの名前が既に馬加城なら、馬加康胤が馬加村と名付けたわけではないということになります。

しかし、馬加城は現存しておらず、どこにあったかもわかっていないため、詳細は不明です。

「貝殻の幕」説

海浜幕張の子と話をしていると、海岸沿いに貝殻が大量にあふれかえり、幕のように見えることから幕張と名付けた、という説を聞きますが、一番信憑性がありません。

同じ千葉市内に貝塚があるだけで貝塚町という名前がついているのですから、貝殻がちらばっているのなら、貝殻町とか貝殻浜とかいう名前になる方が自然でしょう。

なぜ幕にこだわったのかの説明もできませんし、馬加村、馬加城の名称の説明もつきません。

覚えられない地名は掘り下げる

地理や歴史では、覚えなければならない地名が数多く出てきます。

それらを暗記しようと単語カードを作り、繰り返し、と勉強する話をよく聞きますが、そもそもストーリーがないものは記憶に定着し辛いものです。

そのため、覚えられない地名は無理に覚えるよりも、背景となる由来を調べてしまった方が、記憶に残りやすくなります。

そして地名から掘り下げると歴史に触れることもできます。

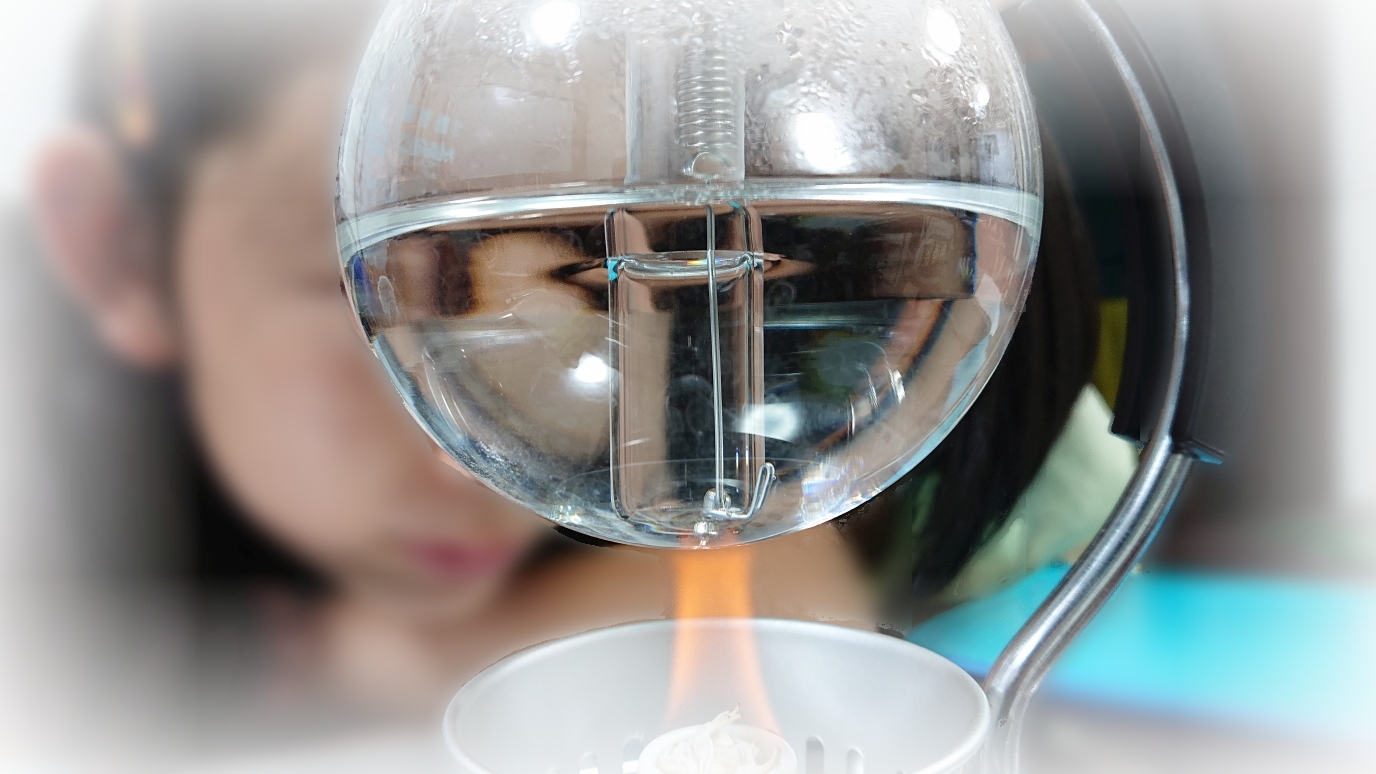

ファイのオンライン授業では、塾生の興味を基に授業を展開していくため、基本的に1割教えて、9割脱線していきます。

幕張ネタもその1つです。

実際にはここからまだまだ広がります。

2時間ぐらいは余裕ですね。

こうして興味に任せて広げていくことで、子ども達は自ら知識を拾い集めようとします。

これが覚えようとしなくても記憶に残る勉強へとつながっているのです。

ただ、子どもだけで調べるにはちょっと難しすぎる内容が沢山でてきます。

そういう時は、子どもが知っている内容と絡める補助が必要になります。

その役割を親ができれば、何度も問題を解かなくてもスッと頭に入るようになっていきます。

なお、市進学院からファイのオンライン授業にくる子は、今のところ全員

「社会がこんなに楽しい科目だとは思わなかった!切替先生に教わらなかったら、一生社会を嫌いなままだったと思う。」

と話してくれます。

そして、ファイのオンライン授業は保護者の参加もOKなので、お子様と一緒に授業を受けている親子をよく見ます。

そのため、保護者の方も

「私が勉強したくなってしまいました!私が子どもの頃に先生に教えて欲しかった。先生に出会わなければ、このままずっと苦しい勉強をさせてしまうところでした。」

というお話を伺っております。

ファイのオンライン授業では、保護者の方が一緒に受けているケースが多いのですが、中でも海浜幕張の子が親子で受けるケースはダントツです。

海浜幕張には熱心なご家庭が集まっている地域だからでしょうか。

とてもいいことだと思います。

実際、親子で受ける子の方が、子どもも楽しいらしく、伸びやすいという結果が出ています。

もし机に縛り付けて勉強させているのに効果が出ない場合は、ファイへご連絡下さい。

市進学院を含め、海浜幕張の塾事情についてはよく知っているので、きっとお力になれるでしょう。

-1-1024x576.png)

-21-150x93.png)

-18-150x93.png)

のテーマ一覧-485x300.png)

「社会が苦手で、何度やっても覚えられません。市進で配られる一問一答やホームタスクは何度も繰り返しています。そのため、コピーしてやらせても点は取れるのですが、試験で聞かれ方が変わると答えられず、悩んでいます。そんな時にファイさんのブログを見つけて、今までと全然違う手法だったため、何か新しい方法があるのではないかと思い、相談してみました。」

市進学院 海浜幕張校 小5 母