道管が内側で、師管が外側になっている理由

道管は内側は丸暗記ではない

「中学受験の時は覚えていたんですけど、もう忘れちゃいました。」

「忘れる?なんで?」

「前の塾では小テストが沢山あって、とにかく覚えなきゃって勉強してたから、あまり考えてなかったんです。中学生になってまた出てきたときも、その時はたぶんそんなの知ってるよ、って思っちゃって…」

と、いう感じで、他塾から来る子が道管と師管を間違えて覚えているということは良くあります。

みんな口をそろえて言うのが、「ミス」「勘違い」「忘れた」。

この子も中学受験の時に日能研に通っていた子で、中学に上がるちょっと前に勉強法を見直したいということでファイに来ました。

そのため、このように忘れてしまった知識の取りこぼしが起きているのです。

しかしこれ、理屈がわかっていれば、忘れるようなものではないんですね。

暗記するようなものではないのです。

その時の授業の様子をちょっと紹介しましょう。

なぜ道管は内側?

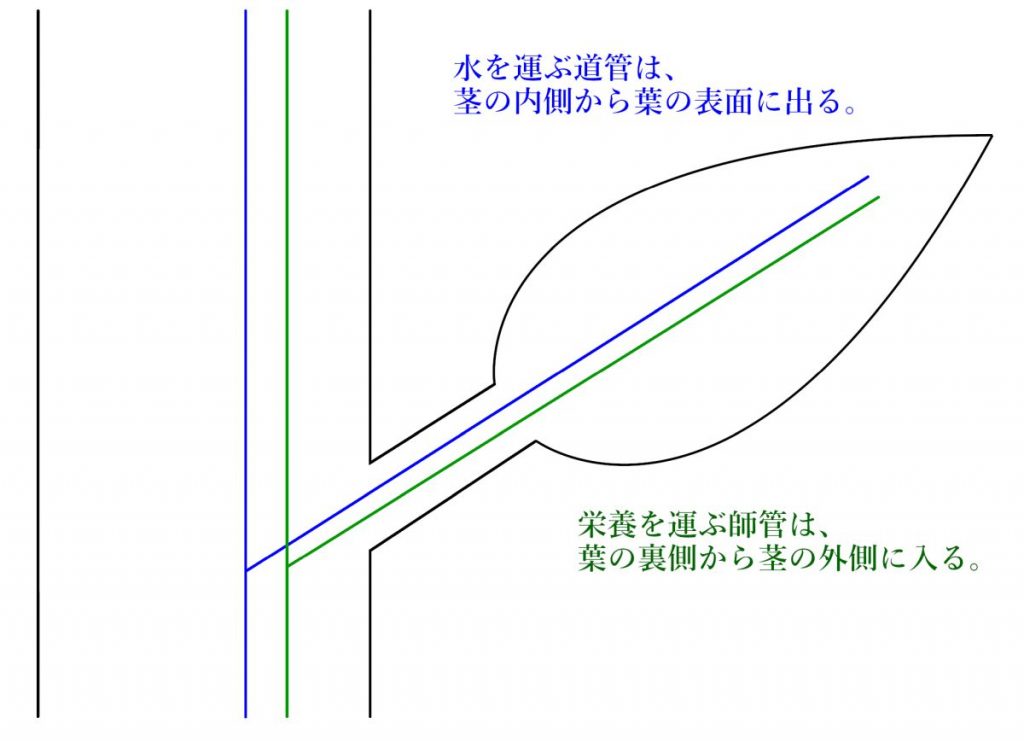

この図を見て頂ければおわかりになると思います。

道管は途中で分岐して葉へ向かいます。

そのとき、内側の管が葉の表に来ます。

葉の表と言えば、光合成をするところ。

そう、光合成をするためには水が必要なので、道管は茎の内側なのです。

もう師管が外側の理由も説明できますね?

光合成によってつくられた栄養(でんぷん)は葉の裏側の師管へと流れていき、茎へ向かっていくのです。

葉の裏側から茎へ合流すると、茎の外側に来るんですね。

なお、授業では実際に立体模型を作ってもらいました。

そんなに難しくありません。

紙とセロハンテープだけで十分です。

何度覚えさせてもすぐ忘れるという親が多いのですが、こういう1回の経験から学ぶ子は、知らなくても考えて解くことができるようになるのです。

簡単にできるので、ぜひ真似してみて下さい。

でんぷんは師管を流れない

なお、授業ではもう少し補足しました。

そちらもちょっと紹介しておきましょう。

じゃがいもや植物の葉ででんぷんを確認する実験をしていることから、師管に流れている栄養とはでんぷんのことだと思っている子が多いのですが、でんぷんは師管を流れません。

よく思い出してみましょう。

でんぷんは水に溶けないのです。

ということは、そのままでは師管を流れることができないのです。

この勘違いをしている子は、他の勉強でも何も考えずに丸暗記をしている可能性が高く、いずれ伸び悩みを起こします。

ファイの塾生のように、ここに疑問を持って「あれ?おかしいぞ?」と思える子は大丈夫(笑)

話を戻して、もう一度考えてもらいましょう。

でんぷんは師管に流れずにどうなっているのでしょうか。

作られたでんぷんは、ショ糖(スクロース)へと変えられます。

ショ糖(スクロース)は水に溶けるので、師管の中を流れていける、というわけです。

「覚え間違い」で済ませるか、「なぜ?」と考えるか、この差は積もれば積もる程、大きな差になっていきます。

丸暗記の知識はその問題にしか使えませんが、このように思考により得られた発見は、未知の問題でも解く力になっていきます。

丸暗記、詰込みでうまくいっていないのであれば、それはもう記憶力の限界にきている証拠です。

勉強法を見直したい方は学習法診断を行っていますので、ぜひご利用下さい。

もっと早く調べておけばよかった、と大好評です(^^)/

-1024x576.png)

-3.png)

-24-485x300.png)

「なんで道管と師管の位置間違えたの?中学受験でも勉強してあったところじゃない?」