目次

関連動画

せっかく連れて行っても記憶に残らない

このように、学習法診断のときに嘆いているお母さんがいらっしゃいました。

実際中学受験に熱心なご家庭で、小さい頃に旅行に連れていったのに、全く覚えておらずガッカリした、という方はかなり多いのです。

今回は、旅育とは何なのか、どうすれば失敗しないのか、についてお話致します。

まずはファイのオンライン授業で行われたやり取りを、そのまま紹介しましょう。

歴史の授業で関ヶ原の戦いをやったときのことです。

この日はサピックス、日能研、早稲田アカデミーからファイに来た子が授業を受けていました。

そのときに実に興味深いことが起こりました。

全員岐阜に行ったことがあるにもかかわらず、全く記憶に残っていなかったのです。

関ヶ原の戦いとは、戦国時代から江戸時代へと移る天下分け目の戦いと言われた戦いです。

それほど有名な戦いであるにもかかわらず、あまり詳細がわかっていないという謎な戦いでもあります。

とはいえ小学生の教科書にも出てきますからね。

歴史としては基本中の基本です。

さて、そんな関ヶ原の戦いの場所はご存知でしょうか。

これが結構わかっていない(^^;

岐阜とまでは知っていても、そこまでしか知らない子が結構多いのです。

一応地図で確認しておきましょう。

岐阜県の滋賀県との境に位置する場所(琵琶湖の右側)ですね。

なぜこの位置で戦いが起きたのか、という所も、地図を知っていれば説明できるのですが、丸暗記をしている子はまず説明できません。

地理と歴史、というように科目を分けて勉強すると、こういう事が起きてしまうのです。

オンライン授業での様子

では実際に岐阜についてやり取りした授業を紹介しましょう。

サピックスと日能研の子は、上位クラスにいた子です。

上位クラスにいるとはいえ、丸暗記でどれほど思考力を奪われてきているかが、よくわかります。

「岐阜ってどこかわかる?」

「えーっと、長野の左!」

「他には?」

「琵琶湖の右!」

「他に岐阜といって思い浮かぶ事は?」

「えーっと・・・名古屋の上!」

「位置関係だけかいww

岐阜と言って何か思い浮かぶものはない?」

「全然思いつかない…」

「ヒント、世界遺産。」

「屋久島!」

「そりゃ鹿児島だ。」

「白神山地!」

「そりゃ東北だ。白はあってるけどね。」

「富士山。」

「白いだけだろ(笑)白川郷って知らない?」

「知らない…」

「ほら,こんなの。」

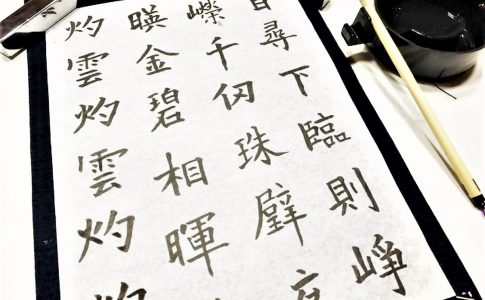

白川郷の写真を見せる。

「あ!行ったことある!!!」

「行った事あるんかい(^^;)

じゃあさるぼぼとかは?」

「さるぼぼ?」

「ほら,こんなの。」

「あ!これ,キーホルダー持ってる!ほら、これ!」

「をぃwwじゃあ下呂温泉は?」

「げろ!?」

「そっちじゃないww

ほら、前に噴火した御嶽山のふもと。」

「下呂…知らない…」

「飛騨高山とかは?」

「飛騨牛?」

「そうそう!飛騨牛が有名なところ!」

「あー前に温泉に行って飛騨牛食べた気がする!」

「行ってるじゃないかww」

結局みんな岐阜に関係ある何かを知っていました。

でも行ったことがあっても岐阜と認識していない(笑)

しかも3人とも教育に熱心なご家庭です。

色々と学ばせたくて、小さい頃に連れて行っていたんですね。

にもかかわらず旅育を活かせていない。

実に勿体ないことです。

実はこれ、丸暗記が染みついてしまっている子によくありがちなことなのです。

せっかくそれに触れていても、意識していないから、何なのかよくわかっていないのです。

旅育はただ中学受験と関係するところに連れて行っても何の意味もありません。知識の押し売りも無駄に終わります。それどころか、かえって足を引っ張る勉強習慣を身に着けさせる可能性すらあります。中学受験を目的として行うなら、ブームに踊らされず、正しい教育的な解釈で行うようにしましょう。

さて、ファイのオンライン授業では、この後は地理の勉強に移りました。

一般的な塾では、「歴史の授業」と枠が決まっていると、その科目から外れるものは教えません。

でもファイでは科目も学年の枠もありません。

なので歴史の授業でも、地理に興味が移れば、地理の授業にしてしまいます。

家でも同じでしょう。

家族のやり取りに科目なんてないはずです。

「今は塾のお友達の話をしているの。学校のお友達の話はダメよ。ちゃんと塾の話をしなさい。」

そんな親子の会話をすることはないですよね?

旅育も同じです。

目的が先行して、型にはめようとすると失敗します。

科目に捕らわれない親子の会話だからこそ、子どもが興味を持った方向をしっかり見定めて、付き合ってあげて下さい。

ファイも家庭教育という同じスタンスで教えているので、すぐ脱線します。

ここではこの知識を知っている物とつないであげないと、関ヶ原の戦いはただの「文字」であり、丸暗記するしか覚える方法がなくなってしまいますからね。

やはり単に丸暗記して欲しくないから、脱線させてでも岐阜の話に持って行くのです。

時間はかかりますが、探せば何かしら身近にある、経験した事があるものとつながっているものです。

そして勉強ができる子は、習った時点で自分の経験と結び付けられます。

これが伸びる子と伸びない子の大きな差になるのです。

旅育に科目は関係ありません。

目的を先行させず、興味を持つものを見定めるのが成功のカギです。

思考力を育むための旅育

私は旅育の関係で海に行くことがあります。

その時に見つけたものを、オンライン授業で塾生たちに見せて話をすることがあります。

このオンライン授業を教育関係の方が見学し、

「なぜファイの子は自ら勉強するようになるのか、わかった気がする。」

とおっしゃっていました。

聞いてみると、

「勉強させようとしないから勝手に勉強する。」

というものでした。

まさにその通りです。

そしてこれが顕著に表れるのが旅行なのです。

例えばこんなことがありました。

浜辺でとある親子の様子を見ていたときのことです。

親は子どもを見守っており、子どもは好き勝手に様々な事をしていました。

砂浜を掘ってみたり、走ってみたり、捕まえてみたり、拾ってみたり、投げてみたり。

そして色々な物を発見します。

「穴があいてるー!」

とか

「なんか跳ねてる!」

とか。

「なんかの骨!」

とか。

こういった子どもが興味を持っていたものは、私も写真に撮ってオンライン授業で見せるのですが、実際に見たものでなくても、塾生たちは興味を持ちます。

さて、旅育を見ているとありがちなのが、中学受験に関係あるスポットで、「これはね…」と言って解説を始める光景です。

受験に通じることを学ばせたい気持ちはわかりますが、 興味を持ってないことを説明しても無駄です。

中学受験を目的として旅行に連れていく方によくやりがちな失敗の一つです。

また、興味を持っていたとしても、全部教えるのがいいわけではありません。

「へーすごいねー!」

「なんでだろう?」

「これなんだろう?」

と適当に相槌を打って次の考えるステップに移行させてあげることも大切です。

大切なのは考えさせる事です。

大人が考える事ではありません。

大人が一方的に話している間、子どもの思考はストップしていると言っても過言ではないのです。

場所にこだわる必要はない

旅育というと、いかにも教育っぽくなってしまい、旅行先の選定から力を入れがちですが、本来旅育とは、外出先での学びを活かすことです。

つまり、机上を離れればどこでもいいのです。

山に行っても、遊園地に行っても一緒です。

博物館や美術館、科学館に連れて行かなきゃ、なんて思う必要はありません。

近所の公園やスーパーでも十分なのです。

ただ、日頃見慣れてて新鮮さがないんですよね。

その点、普段は行かない新鮮な場所は、学ばせてきた経験がなくても、自然と考えさせることができるため、ちょうどいいのです。

なお、思考力はこういった日頃の細かな生活習慣で身に付いてくるものです。

偉大な発見者は常に考えていました。

夢の中でも考えるぐらい考えていました。

だから「気付く」事ができ、偉大な発見へとつながっていったのです。

ファイの塾生の学ぶ姿勢が違うのも、日頃から疑問に感じるセンサーを鍛え、自ら学ぶ姿勢、考える姿勢を育んでいるからです。

そのため、どこかへ出かけてくると、何かしら話をしてきます。

私はその話から、受験につながる話まで持っていきます。

これが結果的に、巡り巡って机上の勉強にも活かされてくるのです。

旅育と中学受験にこだわり過ぎない。

日常で学ぶことの延長であると捉えることが大切!

旅行のパンフレットの活用法

旅行というと、休みもお金も必要になってしまいますが、実は旅行に行かなくても、旅行気分を味わうだけで思考力を養える方法があるのです。

それが、旅行パンフレットを使う方法。

旅行のパンフレットに乗っているのは、その地域で目玉にしている情報です。

つまり、「その地域と言えば」という情報があふれているのです。

これは地理や歴史を学ぶときのイメージ作りに大いに役立ちます。

パンフレットだけなら近くの旅行会社で無料で手に入ります。

実際にオンライン授業で塾生が持ってきたものをもとに話した例を紹介しましょう。

これはとある旅行会社のパンフレットで、日本からヨーロッパまでの飛行時間が記されています。

このパンフレットを見て、中学受験の小5の塾生が質問してきました。

「先生、なんで日本から離れてるところの方が早く着くの?」

ちょっと知識がある子どもは、こういう所にも興味を示します。

もう一度子どもが着目した場所に印をつけたパンフレットを見てみましょう。

ギリシャのアテネまでの直行便が12.5時間なのに対して、ノルウェーのベルゲンまでは11時間。

チェコのプラハも11時間。

クロアチアのドブロブニクも12時間。

なぜ同じ成田からの直行便なのにギリシャよりも遠い所が早いのでしょうか。

そこに興味を持って、私に写真を送ってきたんですね。

それをオンライン授業でも共有すると、塾生たちが自分たちなりに考えました。

「遠くに行く飛行機の方が速い!」

「飛行機が小さい!」

「風が強くてなかなか着陸できない!」

同じヨーロッパなのに、わざわざ遅い飛行機で行く理由がないので当然違います。

飛行機の大きさも風の強さも関係ありません。

子どもの想像力はすごいもので、色々ととんでもない考えが出てきます。

そこで地球儀を持ってこさせました。

ファイでは地球儀を推奨しているので、中学受験する子は基本的にそれぞれ持っています。

しばらく日本と見比べてみて、あーでもないこーでもないと話し、すぐに気が付きました。

「北極を通った方が近いんだ!」

日本とヨーロッパを見たとき、西に飛んでいくよりも、北から回っていった方が近いんですね。

で、そうやっていくと、北東にある方が短い時間で行けることになる。

だからギリシャの方が時間がかかるのです。

ちなみにこれは、中学入試や公立中高一貫でも、よく題材となる問題です。

地図に線が引いてあって、どのルートを飛んでいくのが近いかという問題ですね。

メルカトル図法の場合、真っすぐ左に線を引くと直線でたどり着いてしまうので、間違えてしまう子が多いのです。

今紹介したのは旅行のパンフレットから学べることでしたが、身近にあるものから学べる機会というのは結構多いものです。

また、パンフレットは社会や経済を表していることが多く、見方を変えると様々なことを学ぶことができます。

疑問に思うか思わないかは、親がどう勉強させているかにかかっているのです。

google earthは地理を学ぶのに最適な教材

Google earthとGoogle mapの違い

地理の学習に最適なものとして、google earth(グーグルアース)があります。

google map(マップ)とそっくりではありますが、グーグルマップが地図ソフトなのに対し、グーグルアースは地球儀ということをコンセプトにしていることに大きな違いがあります。

そのためくるくる回して楽しむことに力を入れているんですね。

グーグルマップの方にも「地球」という同じような機能があり、写真も共有されていることから、どちらを使っても似たような映像が得られますが、グーグルアースの方が操作の自由度が高く、空を飛んでいる感じを得ることができます。

例えば場所を検索したとき、グーグルマップはワープしますが、グーグルアースは空へふわっと浮かび上がり、目的地まで飛んでいくように移動していきます。

この演出が子どもにとってはたまらなく楽しいんですね。

ただ、綺麗な演出が見えるようにするためには、ある程度のスペックが必要なため、スペックが低いパソコンやタブレットを使用すると低解像度のカクカクした映像しか見えません。

興味を持つように仕掛ける

今回はgoogle earthをオンライン授業で使用した時の様子をお話致します。

実は子どもが興味を持つように、数か月前から様々な地域の写真を見せたり、山や川といった地形に興味を持たせたりという小細工をしかけておきました。

この下準備が大切なのです。

そして1ヶ月ほど前からグーグルアースを使っているところを見せていたのですが、今回「私も使ってみたい」と言い出したので、使い方を教えてみました。

すると他の子も連られて、キャッキャ言いながらあちこちの地域を各自でずっと散策していました。

主に旅行や写真で見た地域が中心で、ペグマン(ストリートビュー)も利用しながら町や村を歩き、旅行気分で楽しんでいたようです。

これで何が学べるのか、それを大人が制限してしまったら、子どもの思考の自由度を奪うことになります。

何を学ぶかは子どもに任せればいいのです。

入試とは全然関係ないものに興味を持つかもしれません。

でもそれでいいのです。

例えばグーグルアースを用いて楽しんでいるときに、こんなことを聞かれました。

「先生、北極の氷ってもうなくなっちゃったんですか?南極にはあるのに。」

もちろん北極の氷はなくなっていません。

しかし南極とは違って大地がないため、地図としては表されないのです。

この辺りは入試でも問われる内容ですね。

このように放っておいても大切なところにいきつくものなのです。

ちなみにグーグルアースは北極、南極もくるりと飛びまわることができますが、グーグルマップでは極を真上から見ることはできません。

こんなことも聞かれました。

「なんで人がみんなぼけてるの?」

これは著作権の問題ですね。

地理とは関係ないかも知れませんが、社会の公民という範囲ではやはりテストで扱われる内容です。

「見て見て、先生!同じ人が何人も写ってる!」

これは映像技術の問題ですね。

最近は一回で360°すべての方位を撮るものもありますが、この場所を撮影したカメラは、ぐるりと回りながら写真を撮っていき、つなぎ合わせたものだという事がわかります。

理科のストロボスコープはこれと同じ原理です。

もちろん地理に関係することも沢山聞かれました。

「これは?」「あれは?」と、画面に写ったものを色々な角度から見て興味を示していました。

興味深かったのは、

「都市って山の高いところじゃなくて,低くなってるところに多いんですね。」

という発言。

これは地理を学ぶ上でとても重要な視点です。

なぜなら、山の上には都市ができないのかは、入試にも出てくるのです。

ちなみに答えの一因は、水がないからです。

マチュピチュは山の上じゃないかと思うかも知れませんが、マチュピチュは山の上ですが水を確保できたんですね。

そういう例外的な場所を除けば、基本的に川のそば、川は低い所に流れていくので、低くなっている部分に都市が発展するんですね。

ではなぜ水が必要なのか。

水がないと生活ができないからですよね。

ここまで突っ込むことができれば、都市の成り立ちから説明できますので、ここから地形と気象の関係性にまで発展させることができ、さらに世界を構成している地形と気象、文化や生活まで予想できるようになってしまいます。

極端な話ではなく、ただグーグルアースに興味をもって世界中を見て回るだけでも、大切なことの本質、受験の問題を解く上での本質的な部分を学べてしまうのです。

グーグルアースの欠点

欠点というより、まだそこまで開発が行われていないだけなのかもしれませんが、実はくぐることができないんですね。

つまり、下から見上げることはできないのです。

例えば鳥居や東京タワーは下から見るからわかることがあります。

もっともストリートビューを用いれば写真としては見ることができますが、没入感は少なくなります。

そして写真は移動できません。

さらに、ストリートビューは前や後ろといった方向には強いのですが、上と下には弱く、映像に余計なものが映り込んだりゆがんだりしている確率がかなり高いのです。

そして洞窟ともなると明るさもないため、映像自体を撮れていないことが多く、没入感が激減するんですね。

最近は360°カメラの映像も増えたので、どんどん没入感は上がってきていますね。

しかし、グーグルアースで世界を旅に出られるとはいえ、まだまだリアルに勝るものはありません。

そのため、やはり実際に本物みる機会は大切にしてあげたいものです。

最もそのための下準備として、Google Mapはとても有効ですから、「見に行きたい!」と思わせるような使い方をしてみて下さい。

現地でお金を使って、経済を回すことも忘れずに!

使わせればいいというものではない

こんなに簡単に子どもに興味を持たせられるのかと思うかも知れませんが、ここまで持っていくための下準備を怠ると、ここまで子どもはのめり込みません。

戦略的にのめり込む土壌を作り上げてきたから興味を示し、疑問を持つのです。

興味は子どもによって様々なので、一概にこれをやればどんな子どもでもひっかけられるといった手法は存在しません。

そのため、興味を持てるように、見たいと思うものができるように、予めこっそり餌をばらまいておくのです。

例えば旅行ガイドを見せておくとか、土産話を聞かせておくとか、あそこは?、ここは?と思えるものをばらまいておくのです。

もちろん旅行ガイドや土産話すらこちらからは誘導せず、子どもたち自身が興味を持つように仕掛けておきます。

そして制限と緩和も重要です。

先ほどGoogle Earthに興味を持った子ども達は、普段自由にパソコンやタブレットを触れないんですね。

そのため、遊べないという思い込みが作られていたのですが、この時はOKという扱いをしました。

もちろんこちらから声をかけたわけではありません。

子ども達が触りたいと言い出すまで、ただひたすら待ちました。

「やってみたいなぁ」

という言葉を引き出すまで、粘りに粘るのです。

そこでOKを出すのです。

経験がある方も多いと思いますが、こういう状況における許可は子どもにとって特別な意味があるのです。

だから何をやっても楽しい。

ここまで持っていければ、もう放っておいても勝手に学んでいけるのです。

旅育の誤解

よくある旅育の誤解を箇条書きにしておきます。

- 受験に通じるものを見せる必要がある。

- 本物に触れさせる方がいい。

- 社会科にしか役立たない。

- お金がかかる。

- 親が事前準備として勉強しておかなければいけない。

これらはよくある旅育系の話をやろうとすると、直面する問題です。

しかし本来旅育はこんなに受験に寄せてにやるものではありません。

もっと気軽に、楽しむことを目的として使って頂きたいものです。

旅育の効果とメリット

旅育の効果は様々ですが、ファイの塾生たちの様子を見て、効果が高いと思うものを箇条書きにしておきます。

- 計画(スケジュールや行程)を立てる力を身に着ける

- 情報を活用する力を身に着ける

- 計画を活用する力を身に着ける

- 予定外のトラブルを経験させる

- 予想外のトラブルへの対処法を学ぶ

- 計画を修正する力を身に着ける

- 挨拶やマナーを学ぶ

- 文字を覚えられる。

- 数字に強くなる。

- 歴史に強くなる。(教科書に載っているものである必要はない)

- 転地効果

- 時々アルバムを見返した時に、記憶に定着していく

なお、これらは旅育の副産物であり、これを狙って旅育を行ったわけではありません。

もちろんある程度狙って行うことも可能ですが、基本的には狙わずに、どれかがうまくいけばいい、という考えの下で行う方が、成功率が高くなります。

もちろんファイではアドバイスしているので、狙うことも可能です。

旅育を成功させるポイント

最後に旅育を成功させるポイントを箇条書きにしておきます。

- とにかく楽しんだもの勝ち。旅先での失敗は成長の宝。

- 無理強いはしない。(寝てるのに起こして見せるなど)

- 教えるのではなく、気付かせる。

- 現地ガイドは極力活用する。

- 名物やご当地物、お土産にはお金をかける。(地域経済の応援と活性化)

- テーマを決めておく。

- 子ども用にカメラを持たせておく。

- 子どもが興味を持ったものを正確に把握する。

- 旅行での思い出を話させ、ことあるごとに絡める。

これらを心掛けるだけで、効果的な旅育を行えるでしょう。

オンライン授業でも十分効果は出る

先程のやりとりはオンライン授業の一幕です。

オンラインでもこんな感じでやりとりできるんですね。

オンライン授業では効果が薄かったのは、ネットワークがまだ弱かった昔の話です。

むしろ様々な地域、学年の子と学べることで、知識の幅が広がりやすいというメリットがあります。

そして親が一緒に参加できるというのもいいですね。

先程のオンライン授業中も、それぞれの塾生の親が、

「前に連れて行ったことあるじゃん!」

といって、必死に思い出させようとしていました(笑)

こういうやり取りができるのも、オンライン授業ならではですね。

実際、保護者の方が間に入る方が、本人も忘れてしまった知識や経験を指導に活かせるので、効率が上がるのです。

このように、オンラインにはオンラインのメリットがあります。

ファイでは旅育の相談を日々受けています。

旅行に行く、実家へ帰る、そういった時にお知らせ頂ければ、どのような学びにつなげられるか紹介しています。

また、行ってきたときに写真に撮ったものやお子様の様子を撮ったものを送って頂くことで、お子様との話題を共有し、中学受験に活かすこともできます。

空回りしているなと感じる方は、ぜひお問い合わせ下さい。

-1024x576.png)

-3.png)

「小学生の低学年の頃でしたけど、社会に関わるところはなるべく連れていこうと思って、関ヶ原も富岡製糸場も諏訪湖も三保の松原も連れていっているんです。なんで何も覚えていないのでしょうか。これがこの子の限界なんでしょうか。」

SAPIX 小6 女の子の母