目次

電流計を並列につなぐと壊れる理由

丸暗記タイプかどうかの指標になる

「入試ではそこまで出ません。そういうものだと覚えておいて下さい。」

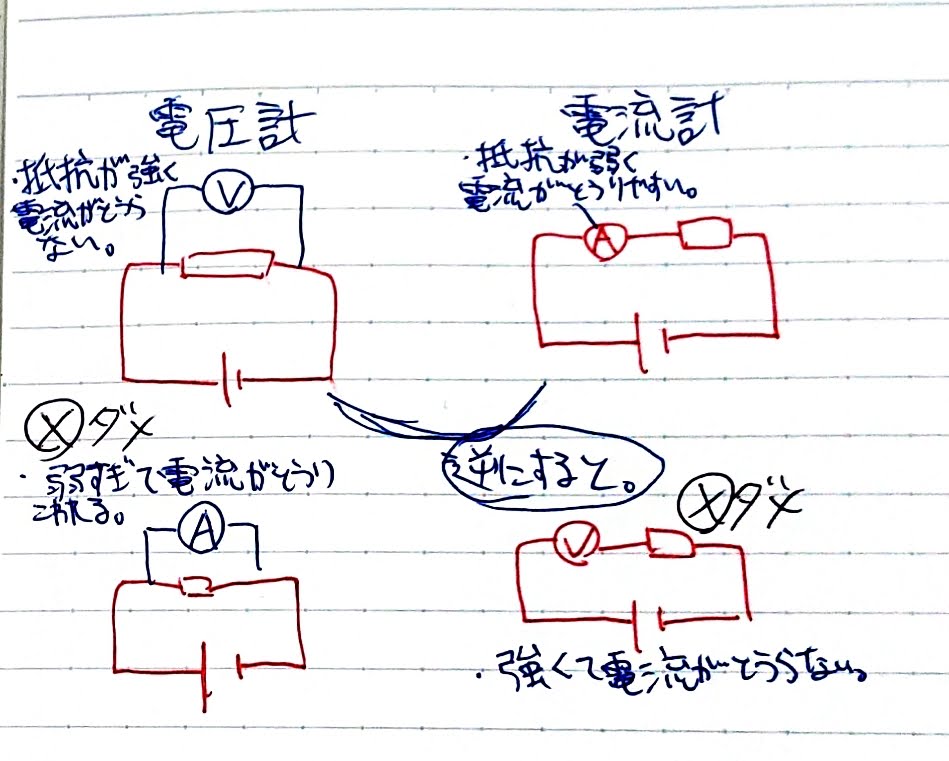

電流計は直列、電圧計は並列につなぐ。

おそらくほとんどの方がこのように習い、何の疑いもなくこのまま覚えたことでしょう。

しかし、なぜ並列につないではいけないか、ご存知ですか?

並列につなぐと何が起きるかおわかりですか?

実は今回質問して来た子はサピックスでこう習ったそうです。

「逆につないだら壊れるのでやらないように。」

逆につなぐと壊れる。

つまり電流計を並列に、電圧計を直列につなぐと壊れる、ということですね。

でも実はこれ、間違いなのです。

よく考えずにマニュアル通り覚えていると、この違いに気付けないんですね。

そのため、これに答えられるかどうかで、単に丸暗記しているのか、それとも理解しているのかがわかります。

電流計の中身の正体

電流計は回路に直列に入れて、そこをどれくらいの電子が移動するかで電流の大きさを調べる装置です。

電流計の中を電流が通ることで、磁界が発生します。

そして磁界は電流の量に比例する。

この磁界の強さで電流の大きさを調べているんですね。

もしこの電流計の抵抗が大きかったら、回路を流れる電流はどうなりますか?

直列に抵抗をつなぐと、電流は流れにくくなってしまいます。

調べたい場所の電流の大きさが変わってしまったら、本来の電流の大きさがわかりません。

つまり、電流計はなるべく抵抗を小さくして、本来の電流の流れを邪魔しないような構造でなければなりません。

そのため流れる電流のエネルギーを消費しないように、とても小さな抵抗と針を動かす電磁石(コイル)が入っているだけにしてあるです。

この電磁石というのは、フレミングの法則で実験する装置と同じ原理です。

発生する磁界の強さは電流の量に比例する原理を利用して測定する。

※回路の電流・電圧には極力影響を与えないことが望ましい。

⇒ 計測したい場所に対して十分小さい抵抗にしておく。

電流計を並列につなぐとどうなるか

さて、では電流計を並列につなぐとどうなるか考えてみましょう。

まずは電球と電池だけの簡単な直列回路を想像してみましょう。

この回路の電球の部分に、抵抗が小さいもの、例えば導線を並列につないだとします。

するとどうなりますか?

導線を並列につなぐということは、ショートです。

つまり、電流は抵抗の小さい導線を流れてしまい、電球には流れなくなってしまいます。

電流計を並列につなぐと同じ事が起きるのです。

電流計は小さな抵抗。

その小さな抵抗を並列につないでしまうと、回路に入っている抵抗の方ではなく、抵抗が小さな電流計の方を流れてしまい、ショートの状態に。

すると大電流が一気に流れてしまい、電流計の中に入っている電磁石が磁化、針が動かなくなってしまうのです。

だから壊れてしまうんですね。

これは生徒が疑問に思って聞いてきたことをまとめたノートです。

電圧計の原理は?

ここまで来れば、電圧計がどうなっているかも予想がつくはずです。

子どもに教える時も、全部教えずに聞いてみましょう。

電流計の原理がわかっていれば、そこから推測ができるでしょう。

電圧計は並列につなぎます。

並列につないでショートが起きないようにするためには、抵抗を大きくしておかなければなりません。

つまり、電圧計は抵抗を大きくして流れる電流を少なくし、それでも流れてくる少ない電流の量から流れのエネルギー(流れる強さ)を数値化しているのです。

並列回路の電圧は等しいという原理を利用して測定する。

※回路の電流・電圧には極力影響を与えないことが望ましい。

⇒ 計測したい場所に対して十分大きな抵抗にしておく。

電圧計を直列につないだら壊れる、は嘘!

ここまで理解できていれば、答えられるでしょう。

電圧計を直列につないでも何も起きません。

「電流計を並列につなぐと壊れる」と混同している子が多いのですが、何もおきません。

なぜなら、電圧計の抵抗は大きいので、電流が流れなくなるだけだから。

電圧計の裏技と学び方

電圧計を電流計で代用する方法は?

これが説明できていればもう丸暗記脱却です。

電流計は抵抗が小さいフレミング装置。

電圧計は抵抗が大きいフレミング装置。

違いは抵抗の大きさだけ。

ということは、電流計に大きな抵抗をつけてあげれば、電圧計として使うことができる、ということです。

具体的には、電流計に大きな抵抗を直列につなぎ、それを並列につなぐ。

もちろん文字盤は電流計ようになっているので、電圧の数値にするには計算が必要です。

しかしその計算も大して難しくありません。

例えば回路の抵抗に対して100倍大きな抵抗を電流計に取り付けて並列につないだとします。

すると電流は100:1の割合で分かれて並列回路を流れます。

本当は回路全体の101分の1ですが、十分大きいと考えるなら約100分の1の電流と考えても問題ありません。

そして取り付けた抵抗の抵抗値は100倍とわかっているのですから、電圧計として取り付けた電流計が表示している値に、取り付けた抵抗の値をかければ、電圧の値を求めることができます。

言葉で書くとややこしいですが、回路に書き込んで考えれば結構単純で簡単ですよ。

オームの法則は小学生では出てきませんが、入試では式が与えられて解くこともあります。

サピックスでもクラスによっては教えられますからね。

回路の問題を解けるようにするためには

この内容は小学校はもちろん、中学受験でも中学校でも習いません。

高校で物理を取れば習う範囲です。

しかし子どもの興味は難しいかどうかでは決まりません。

例え高校生の内容であっても、子どもは興味を持っているのです。

しかし子どもは、覚えさせれば疑問も持たずに受け入れてしまいます。

逆に疑問を持つのが当たり前になれば、このように自分で勉強し始めます。

とりあえず子どもに、

「電圧計を直列につなぐとどうなると思う?」

と聞いてみましょう。

「壊れる!」

と答えた子は何も考えずに覚えている証拠。

頭を使う勉強スタイルが身に着いていません。

その場合、丸暗記に限界がきて、いずれ成績は伸び悩みます。

記憶力が良くて、覚えられるのであればそれでも構いません。

しかし限界を感じているようであれば、勉強の仕方を変えた方がいいでしょう。

ファイのような考え方なら、覚えていなくても答えを導くことができるようになります。

丸暗記を脱却すると、勉強は楽しくなってきますよ(^^)/

「電流計は並列につなぐと壊れると教科書には書いてありますが、なぜ並列につなぐと壊れるのでしょうか?つないだらどうなりますか?」