受験にどう役立つ?

分配法則は小学生でも習う計算テクニックの1つですが,なぜ分配するのか,わからずに操作として覚えている子も少なくありません。

なぜ分配するのかがわからないと,中学生になって展開の公式が出てきたときに,そちらも操作として暗記することになります。

ところが,なぜ分配するのかが分かっている子は,習わなくても,どう計算すればいいかがわかってしまいます。

小さなことですが,なぜその計算ができるのか,はしっかり考えさせたいところです。

分配法則はなぜ分配する?

非常に単純で,小学生でもわかるくらい簡単です。

ます辺の長さがa,bの長方形を書きます。

この長方形の面積はabとなります。

小学生ならa×bですね。

次にこの長方形の横の長さをd伸ばします。

すると横の長さはb+dとなります。

この長方形の面積を求めると,

a(b+d)

となります。

さて,ここから分配法則ですが,

この面積は元のa×bの長方形とa×dの長方形に分けることができます。

この長方形の面積をそれぞれ出すと,

ab+ad

小学生なら

a×b+a×d

となります。

これが分配した後の式ですね。

つまり,分配法則とは,面積をバラバラに求めたもの,ということです。

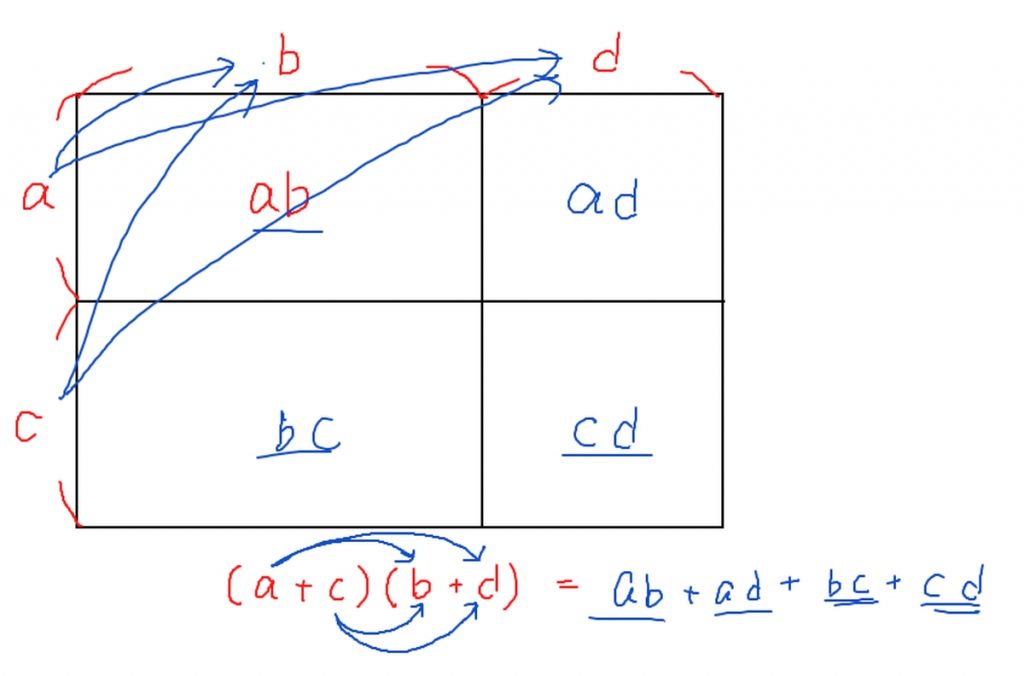

(a+c)(b+d)も計算できるようになる

小学生ではあまり習いませんが,この原理が分かってしまえば,この計算もできるようになります。

要するに4個に分けて面積を求めて足す,ということです。

分配法則はよく出てくる言葉ですが,意味を知らずに解いていると後々困ることがあります。

理解できているか,ちょっと試してみて下さいね(^^)/

コメントを残す