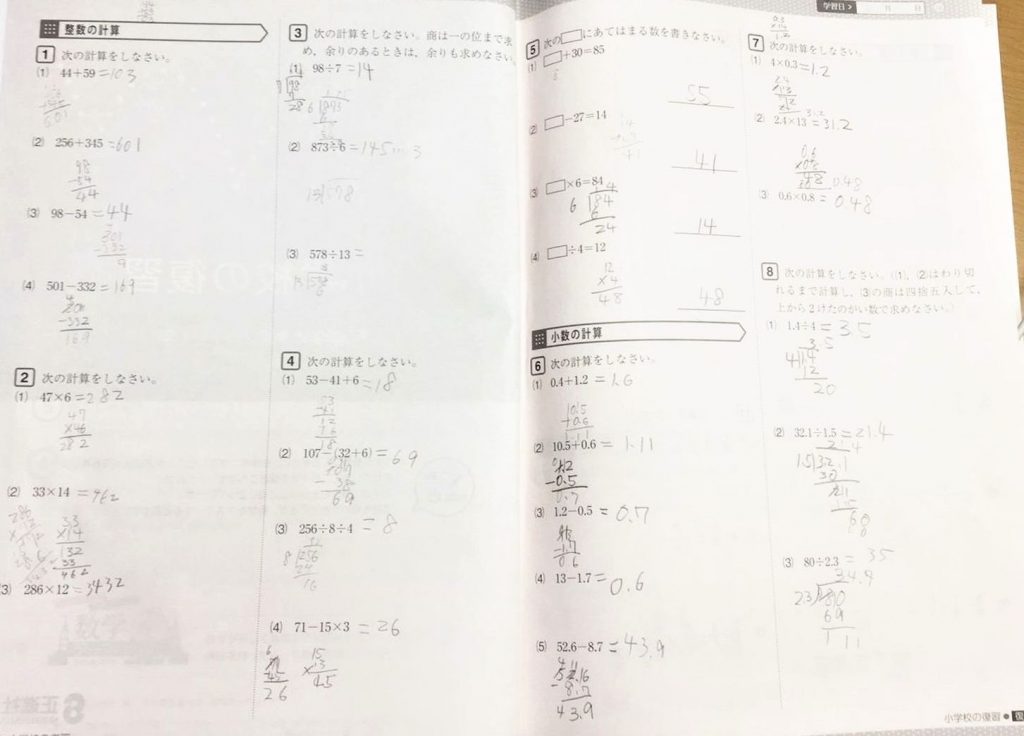

答え合わせのタイミングで勉強の質が決まる

新型コロナウイルスの影響で在宅勤務が増え、子どもの勉強を親が見ることも多くなってきたようです。

ファイのオンライン教室も、親子一緒に受ける塾生が増えてきました。

そして答え合わせを親がする家庭も増えてきました。

そのときに問題になるのが、どのタイミングで答え合わせをするのがいいのか。

公文なら1枚ずつ丸をつけてくれますが、問題集となるとどこで区切ればいいのやら。

そして子ども自身に丸付けを任せると、全く丸をつけずに、1冊まとめて丸付けをするような子も。

果たしてどのタイミングで丸付けするのがいいのでしょうか。

大問ごとが良い場合

既に習った問題を復習として解く場合は、大問ごとがいいでしょう。

「いちいち丸付けをするのがめんどくさい」

といって、まとめて答え合わせをする子が多いのですが、その場合は出来具合を見てどうするか考えましょう。

もし全部あっているのであれば、それでも構いません。

しかしもしバツがちらほらとあるようなら、大問ごとにしていった方がいいでしょう。

理解できていないのに進んでしまうと、その先でもつまづいて解けない問題が増えていくため、結果的にもっと時間がかかるようになってしまいます。

今楽をするために、後々苦しくなっていくのです。

一気に答え合わせをする方がいい場合

1ページ、1冊まとめて丸を付けた方がいい場合もあります。

それはテストとして行うときです。

1冊と聞くとビックリするかもしれませんが、この場合の1冊は単元ごと、もしくはテスト用としてまとめられた1冊です。

年度ごとに束になった過去問がこれにあたります。

複数の単元にまたがった問題を、答え合わせをせずに1冊やりきるのはナンセンス。

もし遅々として進まないのであれば、やり切るよりも中断して、理解する勉強に移って下さい。

できないのにテストする意味がありません。

8割できるかどうかを1つの判断基準とするといいでしょう。

1問ずつ答え合わせをする方がいい場合

新しい単元を開拓していくための勉強をする場合は、1問ずつ丸を付けて進んでいった方がいいでしょう。

予習で解いていく場合、応用問題に踏み込んでいく場合がこれにあたります。

自分で答え合わせをする場合、次の問題の答えが見えてしまうという相談もよく聞きますが、答えが見えても問題ありません。

新しい単元を進めるときに大切なのは「解き方」「考え方」であり、答えは大して重要ではないからです。

答え合わせのタイミングは早期教育できる

成長が伴っていないにもかかわらず、どんどん先のことを詰め込んでしまういわゆる英才教育は弊害を生む可能性が大いにありますが、勉強の技術に関しては早期に身につけさせておく方がいいものです。

答え合わせをいつするかというのもそんな勉強スキルの1つ。

早ければ小1くらいから自分で丸を付けることになるはずなので、そのタイミングで、いつどうやって丸付けをするのがいいか教えていきます。

しかし、最初はそうやって教えていても、小4くらいからめんどくさいという感情を持つようになるため、崩れていってしまいます。

そのため、その時期が来た頃に、改めて「どうして丸付けはこまめに行う方がいいのか」を理解させる必要があります。

テストで点を取らせたいがために早期教育で早くから知識を沢山入れようとするも、実は脳みそがスポンジではなくザルだった、となっては意味がありません。

勉強方法こそ早期から身につけさせておくべき習慣でしょう。

ちょっと怪しいかもと思ったら、ファイの学習法診断を受けてみて下さい。

勉強方法の改善はいつ直しても遅いということはありませんが、早い方が有利なのは間違いありません。

-41-485x300.png)

-21-485x300.png)

「最近在宅勤務が増えたので、子どもの解いたものを親が丸付けるようにしているのですが、一単元終わらせてから答え合わせをするべきなのか、1ページごとにするべきか、それとも1問ごとにするべきか、わからずに困っています。」