数学が伸びない子の共通点

中学受験も終わり、早くも中学校の準備として数学の予習をしている子もいることでしょう。

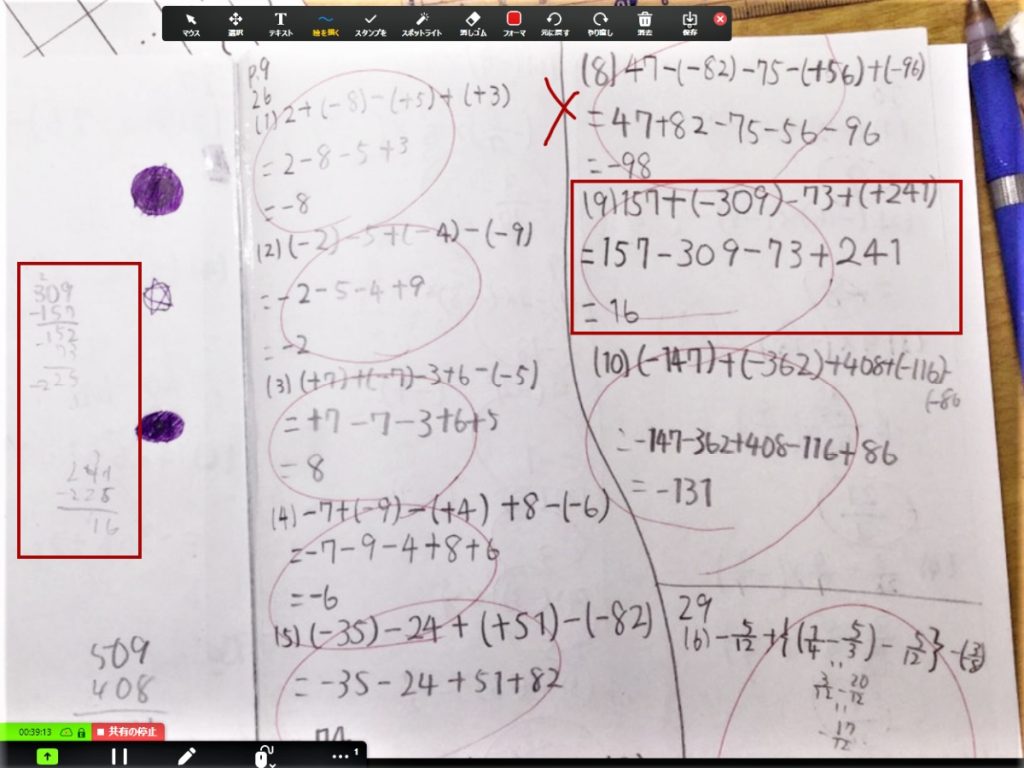

しかし、小学校までのノートの使い方では伸びないことがあるのです。

そしてそういう子には共通点があるのです。

今回、学習法診断で実際に診断して発覚した事例をご紹介しましょう。

バラバラ

問題と計算の書いてあるところがバラバラ。

これをやる子は多いのですが、伸びの限界が早く来ます。

中学受験では途中計算を全然違うところ、場合によっては計算用紙へ書いて解いている子も多かったと思いますが、数学ではこれをやらない方がいいのです。

バラバラに書く子は見直しができない、試験の途中でミスに気付きにくいといったデメリットがあり、点数に結び付かなくなります。

真ん中で区切る

ついついやってしまいがちな真ん中で区切るというノートの使い方。

算数の計算なら大して長いものもなく不自由しなかったかもしれません。

しかし数学は横に式が長くなるものです。

そして方程式に入ると縦にそろえて書くことが重要になってきます。

え?

これぐらいの計算なら横に長くしなくても解けるって?

実はこれができる子は、こうやっても解けるだけの頭を持っているだけであり、普通の子はこれをやると、この枠内で解かなければならない、この枠内で解きたいという変なこだわりが出来始めます。

すると計算がもっと必要なときに、スペースを気にして計算できなくなるのです。

ほとんどの塾が教えてくれない。

これらの細かいことは、ほとんどの塾では教えられません。

なぜなら面倒だからです。

言った所で直すかもわかりませんし、直ったからといってできるようになるかというと、それはまた別問題。

労力に対する対価合わないため、基本的にはスルーされます。

そのため、親がこの状況を見つけてしまった場合は、早急に何とかした方がいいでしょう。

何も対策をせずにそのまま過ぎてしまうと、数年後に解けなくなっている現状に直面する可能性があります。

コロナで映像授業、オンライン授業に頼ることになっている子は多くいますが、フィードバックを受けられないと、このミスは放置されます。

自分で勉強している子は気にかけてあげて下さいね!

どう見ていいかわからなければ、ファイへご連絡下さい。

性格に合わせたノートの取り方を指導致しますよ(^^)/

-24-485x300.png)

-10-485x300.png)

コメントを残す