目次

気象の根本原理とは

何度教えても解けない気象

家で解くとできていても、テストになると解けない。

まぁ小中学生あるあるですね。

しかし緊張して解けないというのは、実はごくわずか。

大抵は勉強の仕方が間違っているため、本番で通用しない事が多いのです。

今回ご紹介する子も、学習法診断でそのような話が出たのですが、調べてみるとやはり理解不足が原因でした。

でもお母さんのおっしゃるように、基本的な所を聞くとちゃんと答えられる。

一体何が原因で解けていないのでしょうか。

「基本」を勘違いしている

「基本は大切!基本はしっかり!」

みな口をそろえていいますが、その基本について、本当にわかっている方はほとんどいません。

簡単な問題だけ解けていれば、難しい問題も解けるようになるのでしょうか?

いいえ。

簡単な問題をいくら解けても、難しい問題は解けるようになりません。

なぜなら簡単な問題と基本とは全く異なるものだからです。

ちょっと例をあげてみましょう。

これは小学生でもわかる気象の問題です。

一般的な基本問題の例

実際にサピックスの問題で出題されていたものです。

気温が下がると,飽和水蒸気量はどうなりますか。

ア:増える イ:減る ウ:変わらない

イ

実際にサピックスのテストで出された簡単な問題です。

全然大したことありませんね。

中学受験生ならば誰もが解けるはずの問題です。

しかしこれは基本とは言いません。

単に簡単な問題です。

単純にこれを暗記しても、難しい問題は解けません。

ファイで扱う基本問題はこんな感じです。

ファイの基本問題の例

気温が下がると飽和水蒸気量が減少する理由を説明しなさい。

実は気象の問題なんて、これの説明ができればほとんどの現象を説明できてしまいます。

しかしほとんどの中学受験生はもちろん、高校受験生ですら答えられません。

なぜならそういうものだと暗記しているから。

この勉強から脱却することが、テスト本番でも解ける、本物の理解につながっていくのです。

なぜ気温が下がると飽和水蒸気量が減少するのか

実は全然大した原理ではありません。

内容的には高校物理、高校化学の範囲ではありますが、原理だけなら小学生でも十分理解できるのです。

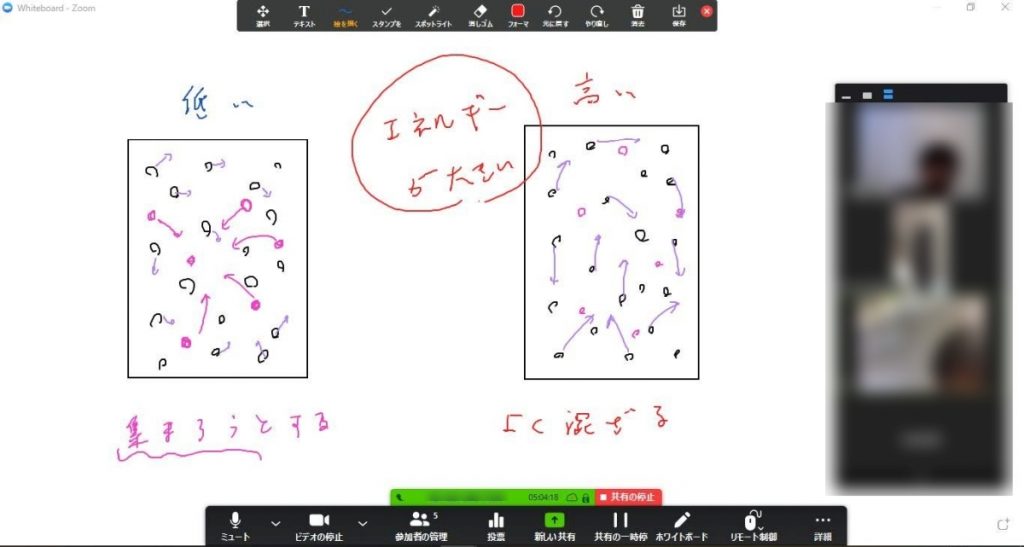

例えば空気を白の玉、水蒸気をピンクの玉としたとき、気温が低いという状態は、白の玉の動きが鈍い状態であることを意味します。

気温が高くなると、白の玉が暴れまわります。

この中にある水蒸気(ピンクの玉)は、気温が低い方と高い方とでは、どちらがよく混ざるでしょうか?

実際にお子様へ聞いてみて下さい。

正しくイメージできていれば、ちゃんと答えてくれるはずです。

答えは当然気温が高い方です。

気温が高いということは、空気が激しく動き回り、水蒸気の玉に激しく当たって弾き飛ばし、混ぜてしまいますからね。

しかし温度が下がると弾き飛ばされにくくなり、仲間同士集まろうとします。

水蒸気が集まると水滴になります。

これが凝結と呼ばれる現象です。

温度が高いというのは、暴れまわっているという状態

気象の根本原理とはこれにつきます。

温度が高いと空気の分子が暴れまわるのです。

つまり、温度が高くなると暴れまわって体積が大きくなる。

体積が大きくなれば密度が小さくなるので、空気の塊は上昇する。

上昇気流で雲ができるのも、

寒気と暖気の性質の違いも、

海風も陸風も、

高気圧も低気圧も、

台風が発達する理由も、

温暖前線よりも寒冷前線が早い理由も、

やませが冷害を引き起こす理由も、

全てこれで説明できてしまうのです。

基本がわかっているかどうかを試すテストをもう一問やってみましょうか。

サピックスの基本問題の例

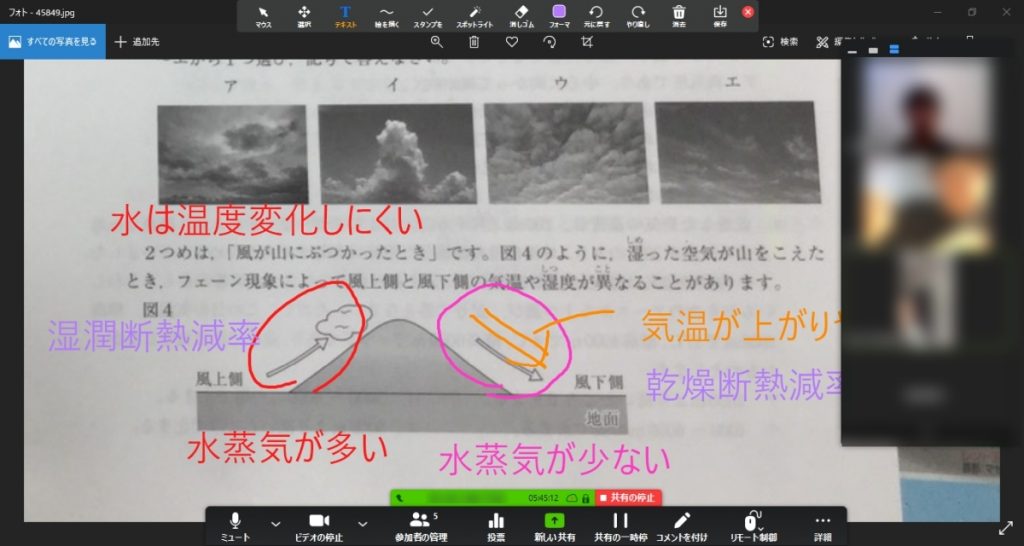

山をはさんで空気が通過するとき、風上側よりも風下側の方が気温が高くなる現象を何というか。

フェーン現象

これも言葉自体は中学受験、高校受験で必須の内容です。

しかしフェーン現象という名称を答えられても何の役にも立たないのです。

ファイの基本問題はこんな感じです。

ファイの基本問題の例

フェーン現象により、風上側よりも風下側の方が気温が高くなる理由について説明しなさい。

これも先程同様、全然大した問題ではありませんが、ただ丸暗記をして勉強している子は答えられません。

ポイントはただ一つ。

水は温度変化しにくいということだけです。

つまり、水は温まりにくく、冷めにくい。

だから空気に水を含んでいると、温度変化が起こりにくいのです。

よって温度変化が起こりにくい風上側で雨を降らし、乾燥した温度変化が起こりやすい空気が山を下って来るから温度が上がりやすいのです。

1を聞いて10を知ることができる勉強法

天気の子の正体

では最後にファイの塾生たちが真剣に討論していた問題を紹介しましょう。

いつでも晴れにすることができる天気の子(天野陽菜)の正体は、雪女(エルサ)である。その理由を説明しなさい。

訳の分からないことを言っていると思うかも知れませんが、結構みんなが真剣に考えた結論が、天気の子(天野陽菜)はエルサであるというもの。

なぜエルサなのか。

一応子ども達なりに気象現象を根拠にたどり着いた結論です。

まぁ、確かにそうとも言えるという結論です(笑)

※この結論に至った根拠については、LINEの公式アカウントで「天気の子」と入れてみましょう。

さて話を戻して、今回の飽和水蒸気量も、フェーン現象も、熱の原理さえわかっていれば解けてしまいます。

そしてこのように原理さえわかっていれば、他の聞かれ方をしたときでも解けてしまうんですね。

このように根本原理が分かってしまえば、知らなくても解けてしまう問題が多数あります。

サピックスの問題が解けないといっていたこの子も、ファイでこの根本原理を理解させたところ、それ以降天気の問題の正答率が格段に向上しています。

これが「基本」です。

簡単なものは基本とは言いません。

基本とは、根本原理になっているものです。

ただ解けるかどうかではなく、この根本原理を押さえられるかどうか、それが暗記しなくても伸びる勉強に関わってきます。

もちろん暗記で挑むのがいけないわけではありません。

しかし暗記する勉強法でうまくいっていないのであれば、方法を変えるべきです。

1を聞いて1すら覚えられない状態で受験に挑むのか。

1を聞いて10を考えられるようにして受験を終えるのか。

その差は受験後に大きな差となって表れます。

限界を感じているならば、すぐにファイへご連絡下さい。

-1-1-485x300.png)

-4-485x300.png)

-5-485x300.png)

「何度教えても飽和水蒸気量の問題が解けません。私もついて何度か教えているのですが、わざと間違えてるの?というくらいできません。でも基本的な問題をやるとできているんです。本人は『テストになると緊張して忘れる』と言うのですが、そういうときはどうしたらいいのでしょうか。」

サピックス 小6 母