目次

受験にも役立つ自由研究の方法

自由研究も受験に役立つ

「先生…お盆も終わってしまったというのに、まだ自由研究が終わっていないんです。今からできるものはありますか?また、どんな風に進めていけばいいのでしょうか。アドバイス頂けますでしょうか…」

小5 受験なし 母

夏休みもお盆を過ぎると途端に焦る方が増えてきますね(笑)

自由研究が…という相談も毎年頂きます。

でもやろうとしていないわけではないんですよね。

毎日「明日なんとかしよう」っていう気持ちは持って過ごし、ズルズルと引っ張り、終わりきらず貯金箱を作って終わらせる、みたいな(笑)

この子の場合は受験をしないのでじっくり取り組めますが、中学受験を考えている方ですと、自由研究代行業に依頼する人もいますね。

しかし最近の受験は身近な経験から出される傾向が増えてきています。

そして自由研究もネタとしてよく扱われます。

つまり、自由研究を通じて学ぶことは受験にも活かせる時代になったのです。

とはいえ、ただ自由研究キットを用いて見様見真似で仕上げたものでは、何の役にも立ちません。

やはりやる以上は受験にも役立てたいですよね。

今回は受験の邪魔ものにせずに役立てる方法についてお話したいと思います。

なお、基本的には小学生の自由研究も、中学生の自由研究も考え方は同じです。

自由研究のネタが転がっている場所

ちょっと本屋に行けばわかりますが、自由研究のネタなんていくらでも転がっています。

例えば、

これはamazonで「自由研究」と検索したものから見つけてみたものです。

実際に本屋さんに行ってもこのようなものが自由研究を楽にするキットが沢山置いてあります。

トイザらスのようなおもちゃを売っているお店や、東急ハンズやロフトといった雑貨屋さんにも自由研究のネタはいくらでも転がっています。

また、最近ではネットショッピングでも面白いものが手に入ります。

最も、実験系のものはネットショッピングで仕入れるより、実際に店頭で見た方が見本も置いてあることが多いため、イメージが湧きやすいものです。

本屋、東急ハンズ、ロフト、トイザらス、雑貨屋

楽天市場やYahooショッピング、amazonといったネット通販

キットを使うときの注意点

さて、自由研究キットは便利ですが、あまりに便利かつ有名になりすぎて、提出しても自由研究とは認めてくれないことが多くなりました。

実際「キットを使った研究は不可」と書いている学校も増えてきました。

そのため、キットを使う場合は一工夫しなければなりません。

重要なのは内容ではなく過程

自由研究で大切なのは題材だと考えている方が多いようですが、自由研究で大切なのは題材よりも中身。

評価されるのは何の研究をしたかではなく、どのように研究をしたか、です。

例えば自由研究の題材としてよく用いられる10円玉を綺麗にする実験。

定番過ぎて評価がつかないことも多いのですが、これも実験がいけないのではなく、実験が定番過ぎるので評価されないのです。

もしこの実験をさらに突っ込んで発展させることができれば、しっかりと評価してもらえるのです。

定番の10円玉実験を高評価に持っていく方法

まず10円玉の実験の何がいけないのかと言いますと、結果ありきなところなのです。

つまり、これを使うと綺麗になるという結果が分かっている上で、何を使うと綺麗にできるかというのを色々試すに過ぎない実験だからです。

しかも何で試せばいいか、どういう考察を書けばいいかまで、指南書には細かく書かれていることも多く、ほぼ写すだけで自由研究が完成してしまうところに問題があるのです。

ではどうするか。

結果ありきを排すればいいのです。

つまり酸性のもので綺麗になるという事実を結論として使わない実験にすればいいのです。

例えば、10円玉の殺菌力に着目した実験にするとか、同じピカピカにする実験でも酸性のものを用いずにピカピカにする方法とか。

最も少し視点をずらしたぐらいでは学校の先生はすぐに結論がわかってしまうので、評価はされても高評価まではいかないでしょう。

ちなみに酸性で溶かす以外の方法というのは、アルコールを用いて還元する方法や、物理的に表面を削り落とす方法がありますが、10円玉はあくまで硬貨ですので、変造は罰せられます。

また、危険な薬品や道具を用いる場合もありますので十分注意して下さい。

高評価になる実験の共通点

例えばキットを用いた実験で化学電池を作る実験や、雨の酸性度を調べる実験をした場合、先生はタイトルを見るだけで「あーこういう結論になったのを確かめた実験ね」という感じで容易に想像ができてしまいます。

それに対して、高評価の実験というのはタイトルを見ただけでは先生が結論を想像できないものばかりです。

例えば過去の受賞作品には以下のようなものがあります。

- 「ぽっちゃり」と「デブ」の境界線

- アリに性格はアリますか?

- 「自然の色」の研究

- 76個作ってわかった最高の「塩むすび」

- じゃんけん勝利法の研究

- 魚の形と食べているものの関係

- 本当に大人は大変なのか

- 蚊は誰を刺すのか

いかがでしょう。

大人が見ても興味をそそられそうな内容だと思いませんか?(笑)

そしてここにはキットを使っているような実験や、指南書に書かれているような実験はほぼありません。

一部タイトルを見る限り、ネタ元が指南書にありそうなものもありましたが、内容は想像を超えたものだったのでしょう。

自由研究の本質は、疑問を道筋を立てて解決していくところにあります。

つまり疑問に思い,それを自分であれこれ検証しながら解決していけば,どんな題材であれ立派な自由研究になるのです。

テーマの決め方

毎年自由研究の時期になると、本屋さんや雑貨屋さんには自由研究のネタのようなものが沢山ならびますが、あれらの大部分は楽に自由研究を終わらせるためのアイデアを寄せ集めているに過ぎません。

すでに結論まで書かれているので、自由というより、レールが引かれている研究ですね。

本当の自由研究というのは、それらを使用したりヒントにしたりすることはあっても、結論はそれらのものとは同じにはなりません。

そこでオススメなのが以下のやり方!

とりあえず、教科書を持ってきましょう。

自由研究のテーマを見つけやすいのは、やはり理科の教科書か社会の教科書。

持って来ましたか?

ではそれをぺらぺらぺらーっとめくって適当な場所で止めて下さい。

今何のページを開いていますか?

植物?

そしたらテーマは植物で!

というぐらい簡単にテーマは決められるのです。

もちろんここで天気が出ようと、地震がでようと、基本的にはどのページであっても自由研究のネタにできます。

ここではとりあえず植物のページを開いたと考えて進めていきます。

テーマの深堀り

さて、植物をネタに自由研究をすると決まったものの、もう少し具体的に内容を決めなければなりません。

そこで大切になるのが、植物の何を研究テーマにするか、です。

これを決める時、どうしても指南書に頼ってしまいたくなるものですが、できれば子どもの疑問をネタに使いたいところ。

とりあえず疑問探しのために、街中を歩いて植物を見て回り、疑問のネタを探しましょう。

ちなみにファイの塾生にはこのような疑問を持ってきた子がいます。

中学生の疑問もありましたが、今回は学年的にレベルの高い質問を省くため、ファイの中学受験生が持ってきた疑問に限定してご紹介致します。

- 雑草はどうして生えるの?どこから来るの?

- 植物はどうして道路に生えないの?

- どうして雑草は抜かなければいけないの?

- なんで花は育てなきゃ枯れるのに、雑草は育てなくても生えてくるの?

- 雑草は温暖化対策の植物にならないの?

- 緑のカーテンは本当に効果があるの?布じゃダメなの?

- 緑が多い場所の気温が低く感じるのはなぜ?

雑草ネタが多いのは、外を見て回ると雑草ばかりだからでしょう。

それでも全然構いません。

雑草とはいえ植物ですし、ひとくくりに雑草と言っていますが、中学受験でよく出てくる植物でも雑草に分類されているものは結構あります。

大切なのは研究テーマの華やかさではなく、子どもの疑問を素直に題材にするということです。

万が一質問が全く出ない場合、それはその子の思考レベルが低いと言わざるを得ません。

いくら知識レベルが高くても、思考レベルが低いと疑問が出てこないのです。

これは同じ中学受験生でも、ただひたすら丸暗記をする勉強をしている子によく見られる傾向です。

残念ですが、その子の思考レベルに合わせた研究テーマを用意する方がその子のためです。

決してレベルの低さに呆れないように。

疑問解決に向けたアプローチを決める

これは正直お子様だけでは難しいでしょう。

親として少々頑張って頂きたいところです。

例えば雑草がどうして生えるのかについてならば、どういう条件のところに雑草が生えるのかを調べられるように、子どもの仮説を基にいくつか対照実験のアイデアを教えてあげる必要があります。

子どもがどこかから種が飛んでくると仮定した場合、プランターを室内、室外、ベランダ、覆ったプランターといった感じで用意して比較するとか、天候を分けて比較するとか、少々幅を広げた実験の方法を提案してあげる必要があります。

この時、どのように対照実験を考えるか、ここに思考力育成のカギがあります。

パパパッと提案してしまうと子どもの思考力は養えません。

こうしたらどうか、ああしたらどうかという考え方を示唆し、子どもに考えさせる余地を残しておくことが大切です。

不便さから研究のテーマを決める

まず日常での不便をリストアップします。

何の不便さも感じず一日生活している方はほとんどいないでしょう。

何かしらに不便さを感じているはずです。

次に題材として、科学的な要素がある研究になりそうなものを選びましょう。

どんなものでも突き詰めれば科学的要素にいきつくとは思いますが、中には文学的な要素や社会的な要素のある研究を思いつく子もいます。

しかし自由研究は大抵理科の枠組みとしてとらえられているため、科学的要素がある方が評価は得やすいでしょう。

選んだら実験方法を考えます。

実験方法としては、対照実験が一番無難でやりやすいでしょう。

要するに、条件を変えた状態で効果を比較していく方法です。

この対照実験はできれば3~5つほど考えておいて欲しいところです。

実験の前に結果を予想しておきましょう。

これが結構大切。

これがあると、先生は結果ありきで実験していないんだなということがわかりやすくなります。

実験前に予想はして理由と共に書き留めておきましょう。

そしていざ実験です。

実験の方法はそんなに複雑ではなくても構いません。

むしろシンプルな方がいいでしょう。

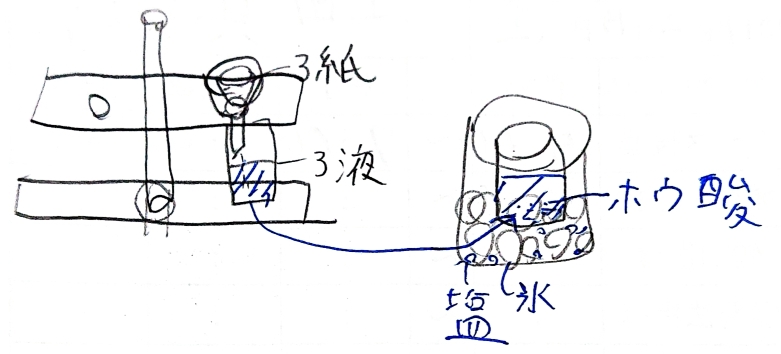

中には本格的な実験道具を持ち出して行う子もいますが、ほとんどの場合必要ありません。

また、実験中はビデオを回しておくか、撮影をこまめに行うようにしましょう。

予想と実際に対して考察をかきましょう。

以上が大まかな流れで、大抵のテーマはこれでなんとななってしまいます。

どうしても実験方法が思いつかない場合

持ち物は電波の通じるスマホ1つでOK。

できればGPSが使えるもの。

スマホにメモを取れない場合はペンとメモ帳は持っていた方がいいかも知れません。

とりあえず身の回りの面白いものの写真を沢山仕入れてきましょう。

最近はgoogleの画像検索で手に入ってしまいますが、そういったものを持ってくるとバレた時に大変なので、やはり自前で用意したいところです。

昨今の日本の大学の論文の質が下がっていると言われている原因の一端はこういうことを平気でやってしまうところにありますしね。

どこにあるかわからないと言う場合は、街中の植物が生えていそうな場所や、動物がいそうな場所をあちこちと。

昆虫なら森や林、魚なら川や海、陸上の大型動物となると動物園に行くといいのかということになりますが、やはりここは自然のものを相手にした方がいいので、身の回りの自然にないものをネタにするのは避けた方がいいでしょう。

写真を撮ると同時に、その時の日付や場所、環境といった周辺の状況もメモしておいて下さい。

岩石の場合はちょっと大変ですが、山や海、川に行って多くの石や地層を見てくる必要があります。

天気なら、毎日天気図と一緒に空の写真を撮っておくことで何とか形にはできます。

ただ、数日では何ともならないことが多いので、長期戦になるでしょう。

目に見えないテーマの扱い方

問題は地震や電流、磁界といった目に見えないものをテーマとして選んでしまった場合です。

これらのものは写真に収めることができません。

その場合、テーマを写真で撮れるものに変えるか、もしくは実験の様子から見ることができるように工夫するか、になります。

それができるなら自由研究の方針に悩むこともないでしょうから、やはり写真に撮れるものに変えてしまった方が無難でしょう。

写真を撮ってきたら、写真を撮った場所とその環境、シチュエーションといったことを書き出し、比較していきます。

実験の場合は、こまめに写真を撮っておき、それを順番に貼っていくといいでしょう。

どうまとめるか。

以上が済んだら、まとめを記入します。

この時、まとめは写真からわかることを自分の言葉で書くようにして下さい。

実験は失敗していても構いません。

そもそも本来の実験とは成功するとは限らないものですし、失敗なら失敗でそこから何を学べたのかを記しておくことで、実験の本質は押さえたことになります。

ここも子どもに任せると大した感想が出てこないため、ちょっとアドバイスをして誘導する必要があるでしょう。

こうしてまとめができれば、あとはタイトルをつけて自由研究の完成です。

もし写真を見比べても分類や考察が書けないようであれば、それらが見つけられるくらいサンプルを集めてくる必要があります。

実際にファイの塾生が行った実験の例

例えばこんな子がいました。

掃除の時に汚れがなかなか落ちない事を題材にし,色々な手段で汚れの落とし方を研究した子。

水回りの水垢を落とす方法を研究した子。

ホコリが溜まりやすい場所を研究して、ホコリをたまりにくくする工夫について研究した子。

よくメジャーかつ簡単過ぎるという理由で却下されたり、低い評価を受けやすいカビの研究を、かなり徹底して研究した事で高評価をもらっていた子もいました。

他にも日傘を研究してオリジナルの日傘を作った子。

新聞の折り込み広告を研究して、広告の特徴について研究し、自分で広告を作ってみた子。

部屋の空気の流れを調べて、効率的なエアコン、サーキュレーターの使い方について研究した子もいました。

変わったものとしては、両親が喧嘩する時の傾向と対策なるものを研究しようとして、親に途中でボツをくらっている子もいました(笑)

もちろん学校の先生により評価の仕方に差は出るので、これらの研究が必ずしも高評価を得た訳ではありません。

題材として面白くても,中身が雑だったために評価が低かったものもあります。

ただ、子どもに考えさせるという意味ではどんな事でも題材になりうるということです。

特に「日常のちょっとした不便」に関しては、ほぼ間違いなく題材となりうるヒントが隠されています。

自由研究の着地点

理想を言えばキリがありませんが、現実的なところでいう着地点、いわゆる結果の考察についてはいくつかパターンがありますので、そのどれかに持っていければ成功といえるでしょう。

大きく分けると、

- 条件や性質により分類する。

- 比較し、違いを考察する。

- すでに分かっている結論に持っていく。 ← 一番やらない方がいい。

になります。

もし考察が間違っているようなら、ちょっとアドバイスをして追加で実験させたいところですが、それも2~3回やったら手を加えるよりも、自分で考えさせた考察を書かせる方が自由研究のリアリティが増します。

どうせ親が関与したとわかれば大した評価はもらえないのですから、それより実のある自由研究を刺せる方が意味があるというものです。

最後に一番やって欲しくない事をひとつ。

それは、

「そんなの研究になるの!?」

と決めつけてしまうことです。

世の中の技術や発明は些細な問題の研究から生まれているものも少なくありません。

子どもとの会話の中でヒントに気付かせてあげて、解決の糸口を一緒に考えていくとそれなりにいい自由研究ができてきますよ(^^)/

なお、ファイでは今の勉強法がお子様に合っているか診断する学習法診断を行っています。

勉強は必ずしも机に向かってやっていればいいと言わけではありません。

思うように伸びないのであれば、勉強方法から見直すとうまくいくものです。

何度解かせても解けるようにならないのなら、ぜひお試し下さい。

-1024x576.png)

-3.png)

-4-150x93.png)

-27-485x300.png)

-1-1-485x300.png)

-52-485x300.png)

参考になった