目次

サピックスの歴史の授業の特徴

難関中学を狙う中学受験の塾に入ると、社会はとにかく膨大な知識を教え込まれます。

しかも上位クラスも下位クラスも同じテキストを使うため、膨大な量になってしまいます。

さらにサピックスでは歴史暗記カード、一問一答形式の問題集が配られ、徹底的に暗記させられます。

この子は本人自身も行きたいと思う中学校があり、それなりに頑張ってはいる様子なのですが、算数理科で手一杯で、歴史まで手が回らない状態とのことでした。

一応聞いてみると、それでもテキストを3回やっているので、割とやっている方だとは思います。

でも点があまり取れないという状況でした。

なぜ3回もやっているのに覚えられないのでしょうか。

実は、そもそも歴史を暗記しようとするのがいけないのです。

サピックスに限った話ではありませんが、悩めるサピックス生からの問い合わせが多いので、オンライン授業で実際に扱っている勉強法を紹介します。

歴史は暗記科目ではない!

歴史と聞くと『暗記科目』というイメージを持っている人も多いと思います。

確かに人の名前、物、出来事、場所など覚えていないと点にならないですからね。

しかし単純な暗記科目かというと、そんなこともないのです。

実際、ファイでは授業という授業はほとんどしていません。

受験ではこれが出るとか、そういう話は全くなし。

むしろテスト前だろうと全然関係ないことをやっています。

それでも勝手に点が取れるようになっていきます。

サピックス併用生でも。

そんなオンライン授業で扱っている勉強法を紹介しましょう。

まず初めに、丸暗記の代表例、本能寺の変について。

サピックス生からよく聞くのが、

「えーっと、本能寺の変は、1582年に明智光秀が織田信長を裏切って攻撃した事件です。」

これで間違ってはいません。

どうやって年号を覚えたのか聞くと、「いちごパンツに本能騒ぐ!」と覚えている子がサピックスでは結構多いですね。

しかし、これだと発展性がないんですね。

なので何度解いてもこれ以上のことは頭に入らず、忘れていってしまうのです。

ファイのオンライン授業ではこれを覚えさせもしませんし、こんな聞き方もしません。

こう聞きます。

「明智光秀はなぜ謀反を起こしたの?」

社会は丸暗記だと教えられてきている子は、まず答えられません。

裏切ったことは知っていても、どうして裏切ったのかまで知らないんですね。

だからこう聞かれた途端にわからなくなります。

先程の『1582年⇔本能寺の変』というような覚え方を一問一答形式といいます。

1問に対して答えが1つの形式ですね。

問題集などでも割とよくある形式ですが、ひたすらこれを繰り返して覚えても、同じ聞かれ方をしないと答えられなくなるのです。

では同じ問題ではなくても点を取れるようにするにはどうすればいいのでしょうか?

「他の問題で、パターンを多くこなしていく!」

という方法もあるのですが、それはかなり非効率。

物量作戦には限界があるのと、忘れやすいという欠点がありますから。

そこで重要になってくるのが、関連付けです。

一問一答から関連付けに変えるだけで、知識量は劇的に増やせる

先ほどの例で言うならば,

『1582年』

↓

本能寺の変

↓

明智光秀・織田信長・豊臣秀吉・謀反・下克上

という感じで、その用語と関連するものを芋づる式に覚えていくのです。

これをどんどんつなげていくと木のようになるので、これを知識の木と言います。

この知識の木が、テキストや参考書を見ずに、大きくかけるようになるまで練習すれば、色々な視点から問題を出されても答えられるようになっていきます。

そして、関連付けで覚えた知識は忘れにくいというのも特徴です。

最初はとにかく時間がかかりますが、何度も練習するうちに早く完成させられるようになり、しかも長いこと覚えていられる知識になります。

これは歴史に限らずに使える方法です。

しかし、これでは先程の質問、「なぜ謀反を起こしたのか」には答えられません。

そこで重要になって来るのが、感情で理解するという方法です。

これは女の子の方が得意ですね。

今度はトルコのストーリーを例に、オンライン授業の指導例を挙げましょう。

トルコという国はご存知ですか?

ほとんどの方はそれほど知らないのではないでしょうか。

トルコアイスとか、世界三大料理のひとつだとか、トルコ行進曲だとか、そんなところでしょうか。

サピックスα1(最難関クラス)の子に聞いてもその程度でした。

トルコに対する日本人の知識はその程度なんです。

しかし日本に対するトルコ人の知識は全然違います。

世論調査では毎年日本が好きな国1位に選ばれる程の親日ぶりです。

それはなぜでしょう?

中学受験でも出るエルトゥールル号事件を用いたオンライン授業の例

実際には塾生と脱線しながら雑談のように話しながら教えていますが、それをそのまま書き出してしまうと趣旨が伝わらなくなってしまうので、話の概要のみ抜粋します。

話は1890年、今から約130年前にさかのぼります。

和歌山県沖でトルコの軍艦エルトゥールル号が座礁・沈没し、乗組員650名のうち587名の犠牲者を出す大惨事がありました。

その時、69名の命は村人が自分たちの食糧を分け与え、懸命に介護し、助けることができました。

そしてその話を聞いた明治天皇もすぐさま医者や看護婦を派遣。

さらに礼を尽くしてトルコまで送り届けたそうです。

ちょうどその頃、日本もトルコもロシアの南下政策に悩まされていたため、これを機に共通の敵として一致団結。

しかし国が離れているのでそれほど強固な同盟などを結ぶには至りませんでしたが、それでも第二次世界対戦において、お互いにロシアの邪魔をして陰ながら助け合っていました。

トルコの大統領が日本の明治天皇を崇拝していたこともあり、この頃からニュースの話題に日本は結構上がっていたそうです。

特にロシアの無敵艦隊と言われたバルチック艦隊に圧勝した時には、トルコも大喜びしたそうです。

それから約90年後。

第二次世界対戦も終わりを迎え、日本は平和を迎えたものの、1985年にイラクのサダム・フセィンが「今から48時間後に、イランの上空を飛ぶすべての飛行機を撃ち落とす」と宣言。

世界各国が自国民を救出するために救援機を出している中、日本政府の対応は遅れ、現地にいる日本人を日本に戻すことができなくなっていました。

そこで助け船ならぬ助け飛行機を出してくれたのがトルコ。

なんと迎撃される危険を冒してまで、急遽日本人脱出の手助けのために2機の飛行機を送り救出。

すぐさま日本まで送り届けてくれました。

タイムリミットの1時間15分前だったそうです。

その時、日本人の感謝の意に対してトルコは「エルトゥールル号の借りを返しただけです。」と言いました。

実はトルコの教科書には、130年も前のエルトゥールル号の事件が載っており、今でも授業で教えられているのです。

日本の教科書では端に追いやられて小さい字で数行しか載っていませんが…

ファイのオンライン授業では、年号は重要視していません。

名称も覚えなさいとはいいません。

出来なかった所に対して、興味を持ちそうな話をします。

実際この話をすると、聞くとトルコに興味を持つ子が増えます。

すると、トルコに関する話題が耳に入りやすくなるんですね。

それが大切なのです。

歴史はただ単に出来事の暗記ではありません。

そこに必ず人の感情や考えが入ってきます。

トルコは時代が変わってもその感謝を忘れないように教育しているのです。

日本、特に中学受験では、知識を中立的な立場で入れていくだけ。

そこに感情やストーリーがない。

だから覚えられないし、記憶も定着しない。

特にサピックスは、下位クラスほどこの傾向にあります。

中学受験で勉強させるにあたり、これは意識しておいて欲しいところです。

丸暗記かどうかがわかる指標

丸暗記思考になっているかどうか、早い段階で調べる方法があるので紹介しましょう。

それが卑弥呼を使う方法です。

卑弥呼という名前、冷静に考えればおかしくないですか?

でもほとんどの子がそういうものだと思い込んで意識もしていません。

なので、オンライン授業ではこのように聞いてみます。

「卑弥呼の卑っていやしいっていう字でしょ?なんでこんな変な名前なの?」

これ、丸暗記するものだと思っている子は何も疑問に思わないので、答えられません。

でも、考えるのが勉強だとわかっている子は、これを習ったときに聞いてくるのです。

「何この名前。なんでこんな字使ってるの?」

オンライン授業で小さい頃から教えている子は割と高確率で聞いてきます。

なので、卑弥呼の名前に興味を持たない時点で、丸暗記型思考になっている可能性が高いと判断できるのです。

そして丸暗記型なら、こういう考え方に興味を持ってもらいます。

実際のオンライン授業の様子を簡単に紹介しましょう。

なお、先程と同様、やり取りをそのまま書いてしまうと意図が伝わりにくくなるため、どんな内容で印象付けているのか、の部分を抜粋して載せています。

実は邪馬台国にせよ、卑弥呼にせよ、日本人が自ら名乗っていたものではないんですね。

卑弥呼に関しても、「ひみこ」という呼び方自体はあった可能性はありますが、実は漢字については中国人が勝手に当てたものなんです。

なぜ日本の字を使わなかったのでしょうか?

日本に漢字が入ってきたのは、卑弥呼よりもずっと後、聖徳太子よりも少し前の時代なのです。

そのため、卑弥呼の時代には日本による記録が一切残っていません。

だから中国の歴史書の中に登場してくる日本の話から、日本の様子を推測するしかないのです。

そしてその中国の歴史書に「邪馬台国」「卑弥呼」と書いてあったのです。

じゃあなんで邪馬(じゃま)なんだと思う?

これについては諸説ありますが、この時代に日本のことが書き記されているのは中国の魏志倭人伝という本です。

この「魏」という国は、三国時代の1国で、他の2つと戦争中でした。

そのため、もし日本が魏以外の国と仲良くなると迷惑だということで、邪魔な国と漢字を振ったと考えられています。

そのため卑弥呼もおそらく当て字だと言われているのです。

自ら卑しい(いやしい)なんて名乗りませんからね。

こんな感じで話を広げていき、興味を持ちそうな話題へつなげていきます。

今回は一例としてスタンダードな話しをしましたが、実際には脱線しまくります。

子どもの名前につながることもあれば、文字そのものの話題になることもあります。

大切なのは、興味を持った方向に進めてあげることなんですね。

サピックスはとにかく情報量が膨大です。

そのためあれもこれも大切に感じてしまいがちですが、全てをベタっとやらせるより、その中で興味を持つものに特化して勉強する方が、実は成績は伸びやすいのです。

興味を持つ瞬間を逃さない

サピックスはとにかく情報量が豊富なので、それをシャワーのように浴びるだけでも興味を持つきっかけは得られます。

しかし日々の受験勉強に追われてしまって、そのことに気が付かないことが多いのです。

そんなちょっとした興味を逃さずに勉強に活かすと成績は伸びやすくなります。

そんなオンライン授業の実例を紹介しましょう。

ふるーい金庫があり、そこから祖父のコレクションだったと思われる古銭が出てきました。

「先生見て!すごく古いお金が出て来たの!」

「へーすごいね!これ、今売ったらいくらくらい?」

「もしかして高い?調べてみる!」

そういうと、ものすごい勢いで調べていきました。

今どきの子は調べるのがうまいですね。

全部で12枚あったのですが、あっという間に調べあげてしまいました。

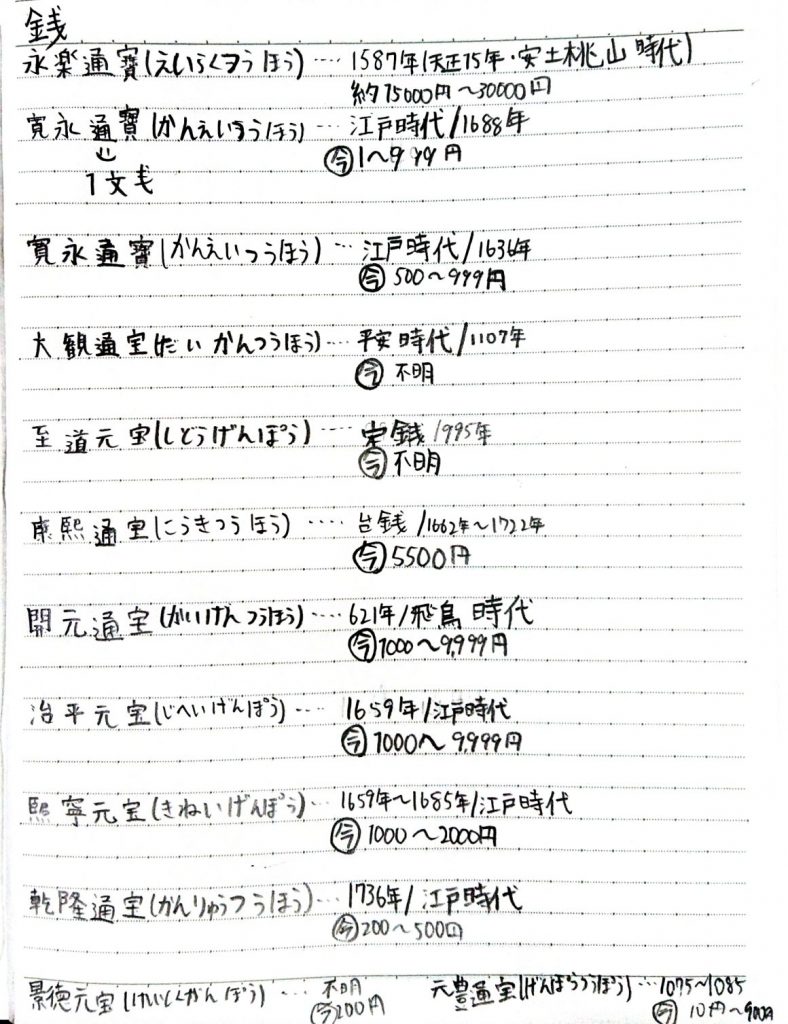

出てきたのは

- 永楽通宝(えいらくつうほう):安土桃山時代(明銭)

- 寛永通宝(かんえいつうほう):江戸時代

- 大観通宝(だいかんつうほう):平安時代

- 至道元宝(しどうげんぽう):平安時代(宋銭)

- 康煕通宝(こうきつうほう):江戸時代

- 開元通宝(かいげんつうほう)飛鳥時代~平安時代

- 治平元宝(ちへいげんぽう):江戸時代

- 煕寧元宝(きねいげんぽう):江戸時代

- 乾隆通宝(かんりゅうつうほう):江戸時代

- 景徳元宝(けいとくげんぽう):平安時代

- 元豊通宝(げんぽうつうほう):江戸時代

永楽通宝、寛永通宝は教科書やテキストでもよく見かける通貨ですね。

当然中学受験でもよく出題されます。

つまり、これを調べることで自然と受験の知識が身につくということです。

しかも経験に基づいているので忘れにくい知識です。

机上で勉強するよりも効率的ですね。

一応この子に話したことも書き記しておきましょう。

こちらも教え込んではいません。

雑談を通して、塾生が興味を持ったものを広げていく中で出て来た話題を集めたものです。

永楽通宝はそれまで使っていた中国の通貨(宋銭)ではなく、日本向けに作られた通貨でした。

また、永楽通宝からは日本国内での製造も行われ、まだ鋳造技術のレベルが低かった名残をみることができる通貨でもあります。

大きさがバラバラなんですね。

鋳造したものから型を取ってまた鋳造してというのを繰り返していったため、どんどん小さくなってしまったのです。

そして寛永通宝は日本での完全国産化に成功した通貨。

そのため流通量も製造場所も多く、製造した場所の特徴が表れている通貨でもあります。

香川県の銭形砂絵も寛永通宝をかたどったものですね。

開元通宝は、開元通宝(上下右左)なのか、開通元宝(上右下左)なのかわからない謎な通貨です。

一般的には開元通宝と呼ばれますが、開元という元号は実在するものの、この通貨が流通しているのは開元よりも100年も前なんですね。

そのため、本当は開通元宝なのに、元号が来たから開元通宝と呼ばれるようになったのではないか、とも言われています。

古銭には「〇〇元宝」と「〇〇通宝」の2種類があります。

この違いもこうやって並べて調べてみると見えてきます。

「〇〇元宝」というのは、元々中国にあった馬蹄銀(ばていぎん)と呼ばれる通貨が元宝とも呼ばれており、これの代わりに使うことになったものなので〇〇元宝となっています。

その後、「流通する宝」の意味で広く使われたのが「〇〇通宝」。

つまり、通宝の方が後なんですね。

ということは、富本銭や和同開珎は中国製ではないということになります。

見よう見真似で日本でも作ってみた通貨ですね。

サピックスの大量の知識も、家で問題を解きまくるより、こうやって身近な機会と関連付けするように持っていく方が、使い道が増えるんですね。

そしてやはり教科書に載っているものとは違い、本物は錆も出ていて、読みづらいのですが、本物を見ると子どもの目は輝きますね。

古銭というのは身近にはないかも知れませんが大量出土しているものは値段も安く、お土産屋さんで売られていることもしばしば。

今回出てきたものも決して珍しいものではなく、また状態がいいわけでもないため、高値がつきそうなものはありません。

それでも本物に触れる機会があると、子どもの中で少しずつ定着していくものです。

この子は調べていく中で時代を意識し、物流について考えていました。

ぜひ机上の知識で終わらせず、本物に触れる機会は逃さないようにしてあげて下さい。

結果、その方が理解度が上がり、サピックスの宿題もはかどるようになるというものです。

当事者としての意識を持たせる

最後にややこしいポツダム宣言のあたりを例に、実際のオンライン授業の様子を紹介しましょう。

これは、同じように真似しようと思うと、ある程度知識が必要になってきてしまいます。

しかし、親が全く同じように真似する必要はありません。

考えの持っていき方の参考としてお考え下さい。

答えは一緒に考えればいいのです。

塾生

「北方領土って日本がポツダム宣言を受け入れた後に占領されたんですよね?なんで降伏した後に占領されたところが有効なんですか?そもそもソ連は日ソ中立条約を結んでいたのに、なんで攻めて来たんですか?」

サピックス併用 小6 女の子

今までサピックスにいて、丸暗記することが勉強だと思っていた子からの質問です。

1年教えていて、こういう質問ができるようになってきました。

- 1945年に日本はポツダム宣言を受け入れた。

- その後ソ連が進行してきて北方領土を占領した。

テキストにはそう書いてあり、そういうものだと覚え込まされます。

実際これ自体は間違いではありません。

しかし、これはあくまで日本側の解釈であり、ソ連側の解釈が書かれていません。

こういう部分に焦点を当てて考えるのです。

すると歴史は楽しくなってきます。

この子も、

「歴史がこんなに楽しい科目だと思っていなかった。サピックスで丸暗記を続けていたら、社会は嫌いなままだったと思う。」

と話してくれました。

サピックスのテキストは情報量が多く、テストとしての勉強ではなければ面白いんですね。

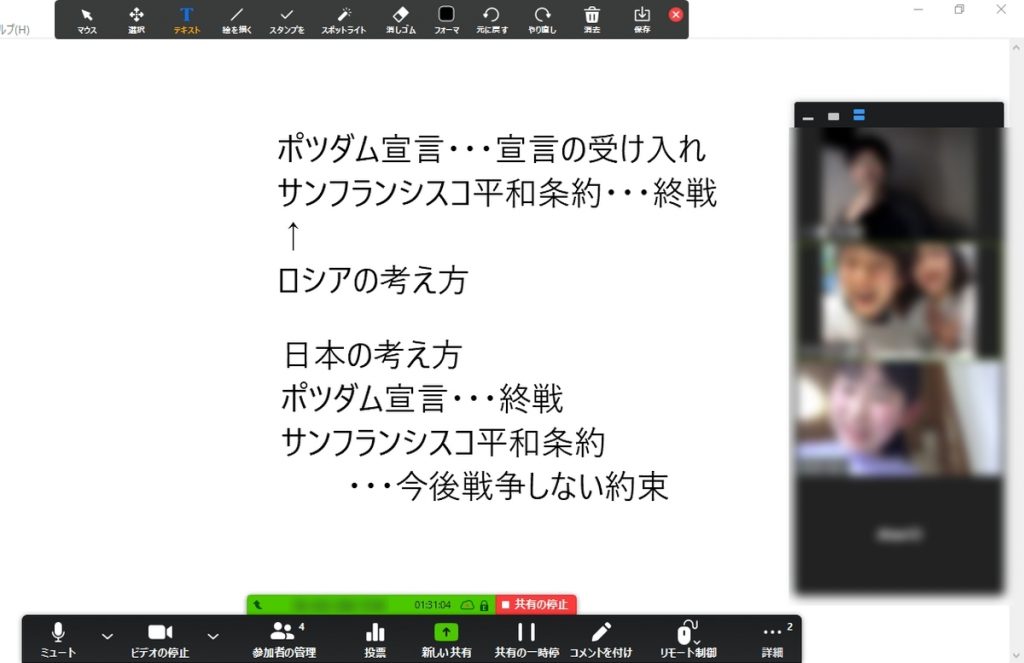

日本はポツダム宣言の受け入れを表明した時点で終戦となり、サンフランシスコ平和条約で今後戦争をしないことを宣言しました。

そのため、降伏した後に占領されたところは無効だよね、という解釈です。

しかしソ連では解釈が異なるのです。

ポツダム宣言はあくまで宣言であり、受け入れたというのは、あくまでポツダム宣言の内容を聞き入れる意思を表明したに過ぎず、正式には終戦していない。

終戦となったのはサンフランシスコ平和条約で日本が条約を結んだときだ、という解釈なのです。

つまり、条約を結ぶまでは口約束に過ぎないということですね。

だからまだ正式には終戦していないため、北方領土の占領は問題ないという考え方なのです。

さて、ここでふと疑問が湧いてくる子は立派!

「あれ、先生?サンフランシスコ平和条約って、ソ連調印していましたっけ?ポツダム宣言も日ソ中立条約で戦争はしていないことになっていたから署名しなかったんじゃなかったっけ?」

こういう疑問がわいてくるのは大したものですね。

もう丸暗記からは脱却した証拠です。

その通り。

サンフランシスコ平和条約は、ソ連と結んでいないのです。

なぜなら日本とソ連は条約の上では戦争状態にはなかったからです。

その条約というのが、日ソ中立条約。

つまり、中立条約を結んでいたので戦争状態ではなかった。

ゆえに平和条約を結ぶ必要もない。

すでに平和なのだから。

ということです。

「ならなんでソ連は日本に侵攻して来たんですか?」

日ソ中立条約は、実は有効期限5年の条約で、一方からの破棄の通告がなければ自動更新されるものとされていました。

ところが、ソ連は4年で破棄の通告をしてきたのです。

このときソ連は、現時点を以て日ソ中立条約を破棄するという意味でしたが、日本は更新期限までは有効で、更新せずに破棄すると解釈してしまった、つまりあと1年有効期限があると思いこんでいたのです。

しかもこの後、ソ連は宣戦布告を日本の大使に伝えたものの、モスクワ中央電信局は大使から日本宛てのその報告を、日本に送らなかったのです。

よって結果的に宣戦布告を知らされていないまま、奇襲攻撃を受ける形で戦争状態に突入したのです。

だから何の対処もできなかったのです。

そしてもう一つ。

実はヤルタ会談のときに、密約を交わしていたことも最近明らかになりました。

この密約の内容というのが、

- ドイツ降伏後にソ連は日本を攻める。

- 樺太及び、千島列島はソ連の領土とする。

つまり、占領すれば、ソ連領とすることは密約で決まっていたのです。

問題なのは、ここに占領していい期日が明確に示されていないこと。

日本は宣言受諾を伝えた日を終戦と解釈しているから、北方領土は日本のものと解釈しているのです。

「でも先生、北海道だってそもそも日本じゃなかったでしょ?まぁ北海道は明治時代に日本に取り込んだのは知ってるけど、アイヌ人の土地全てが日本に取り込まれたわけでもないでしょ?北方領土はいつから日本になったの?」

江戸時代前期の松前藩の記録には、アイヌ人がラッコの皮を送っていたという記録が残っており、アイヌ人が住み、ラッコが生息していた千島列島は実質的に日本と交流があったと考えられています。

そして松前藩が作った地図には、千島列島の記載がありました。

現在発見されている中で、千島列島が記されている最古の地図ということになるので、古来から日本が支配していたと考えるには十分な証拠とされています。

また、ロシアが作成した地図には「オストロワ・ヤポンスキヤ」(日本の島々)と記されていたことも、信憑性を後押ししています。

1855年(江戸時代)には日露通好条約(下田条約)を結び、択捉島とウルップ島の間を国境とする、そして樺太は共同で使うことが決まりました。

しかし1869年にロシアは樺太を犯罪者の流刑地とすることを決定したため、榎本武揚(えのもとたけあき)を全権大使として派遣し、樺太千島交換条約を締結し、樺太を放棄し、代わりに千島列島を得ました。

「ロシア側の言い分はわかったけど、なんか納得いかないよね。ロシア人も自分たちのものだって言い張るのはどうかと思うけど。」

1811年にロシアの軍艦ディアナ号が調査を命じられて国後島に上陸し、松前藩により艦長のゴロヴニンが逮捕されました。

その後、日本で2年以上拘留された記録を「日本幽囚記」という本にして出版しました。

この本の中で、ゴロヴニンは日本人のことを「世界で最も聡明な民族であり、勤勉で万事に長けた国民」と評してます。

この本がヨーロッパで人気となり、当時よくわかっていなかった日本という国のイメージを作るきっかけになったと考えられています。

現在ロシア国民は北方領土も含めて千島列島(クリル諸島)はロシアのものだと考えています。

しかし、それはロシア国内の教育によるものであり、ソ連政府、ロシア政府の政策によるものです。

ロシア人個人とトラブルを起こしているわけではありません。

先の本のように、現在でも正しく日本を評価してくれるロシア人もいます。

子どもたちには、政府の問題で個人を攻撃するような子にはならないでもらいたいものですね。

完璧主義は身を滅ぼす!

サピックスのように、情報量が膨大な塾に通っている中学受験生は多いでしょう。

それ自体がいけないわけではありません。

失敗する大きな要因は、実力不相応な完璧主義に走ることです。

確かに全て覚えれば高得点が取れるかもしれません。

しかし、現実的に、その勉強方法が合っているかどうかは別問題です。

記憶力任せで挑んでも、いつかは限界が来ます。

その時に方針転換すればいいのですが、丸暗記にしがみついてしまうと、成績がどんどん下がっていってしまうのです。

そんな時は、成績は下がることを覚悟した上で、興味を持っている場所を見抜いて下さい。

そこを重点的に勉強していくことで、突破口が開けます。

どんな勉強方法が合っているのか、診断することができますので、丸暗記に限界を感じて来た方はお早めにご連絡下さい。

-1-1024x576.png)

-5-150x93.png)

-2-150x93.png)

-9-485x300.png)

-8-485x300.png)

-25-485x300.png)

「サピックスに通っているのですが、小5の秋から歴史に入り、てんやわんやしています。元々社会が好きなわけではないところへ、大量に覚えるものが増えて、覚えきれなくなっています。算数と理科も余裕ではないため手を抜けず、社会にかける時間がありません。勉強時間は取れているとは思うのですが、暗記の量に押されてオーバーフローしている感じです。そんなとき、歴史はどう勉強したらいいのでしょうか。」

小1からサピックス 小5女の子 母