目次

関連動画

予習とは何か

ほとんどの方が予習は重要だと知っているはず。

しかし正しい予習のやり方が出来ている子はほぼいません。

ほとんどが先の部分を予め見ておく程度。

そのやり方も使い方もわかっていません。

一般的なケースで

一般的に予習をしている子の予習のやり方は

- 塾で先行して学んでいるため、それが予習になっている。

- 通信教育などの補助教材で予習をしている。

- 教科書やテキストを使って予習している。

この3つになります。

それぞれ見てみましょう。

1.塾で先行して学んでいるため、それが予習になっている。

塾の予習は能動的ではなく受動的になることがほとんど。

つまり、これから学校でやる分野の知識が与えられているだけであり、正しい予習のやり方をしているとは言えません。

実際このタイプの予習では誘導されていることが多く、考えている事が少ないので、ちょっと難しい問題に当たると解けなくなります。

理解しているのではなく、知っているだけなんですね。

2.通信教育などの補助教材で予習をしている。

このタイプの子は、比較的自分で考えているので、ある程度理解した上で授業に挑めます。

ちゃんと利用している子は自分がどこからわからないのかをハッキリさせられるため、実利共に一番現実的な予習の形となっています。

最大の欠点は、答えを埋めるだけの形式が多いため、また確認も自分自身となるため、自分に甘い子は活用しきれず、答えを丸写しして終わりやすいという所です。

3.教科書やテキストを使って予習している。

教科書やテキストを活用して予習するのは非常に大変です。

そもそも教科書やテキストは自己学習するためにはできていません。

あくまで先生の補助があって成り立つものなのです。

よってこれだけで予習をできる子は相当力がある子です。

学年トップレベルの子だけができる手法なので、もしこの方法でそこまで成績が取れていないのであれば、残念ながら予習できているとは言えません。

つまり、この方法はできる実力があるのなら素晴らしい、一番理想的な予習法だという事です。

ファイの子の予習

では、ファイの生徒の予習をご紹介致します。

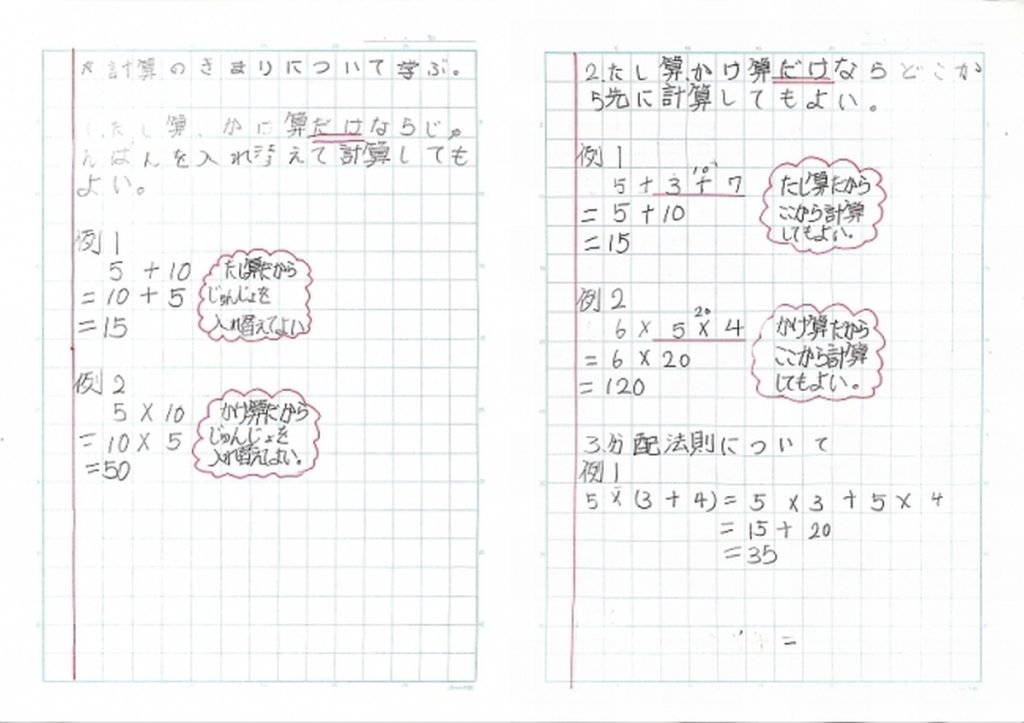

これは小4の宿題のノートです。

テキストを配布して、それを見ながら予習する方法を指導しています。

塾で授業を受けて、黒板を写したみたいなノートに見えませんか?

でもこれは家で自分で実施している予習なのです。

ワークも特別なものは使用していません。

最初にポイントが書いてあって、その次に例題、そして類題が続いているシンプルなものです。

何も特別なことはないと思うかも知れませんが、教えてあげないとこのような予習はできるようにはなりません。

形だけ真似できても、実際には中身が伴わず、先に進むにしたがって詰まっていくことが多くなってしまうのです。

お子様でちょっと試して見れば、その難しさがすぐにわかって頂けると思います。

予習の仕方は小学生のうちに身につけさせた方が有利

ファイではその予習のやり方を小学生の内から教えてしまいます。

それはなぜでしょう?

「当たり前」になりやすいからです。

これが中学生になってしまうと、今やってる勉強についていくのが精一杯で、予習どころではなくなります。

そしてズルを覚える時期でもあります。

本人はその自覚はなくても、楽するために間違った勉強に走ってしまうのはよくある事です。

しかし小学生の内にこの予習のやり方を身につけてしまえば、考える事が習慣化されます。

すると習った事がない所でも、「やっておいて」と言うだけで、ただ見ておく予習ではなく、解けるようにする予習を自らできるようになってしまうのです。

一番問題な言い訳

よく「習ってないからわからなかった。」って言い訳聞きませんか?

あれはまさに勉強のやり方がわかっていない子の発言です。

ファイでは絶対に許しません。

それゆえ半年以上通っている生徒からこのセリフを聞くことはありません。

小学生だって言いませんよ。

怒られますから(笑)

ちなみにこの小4の子、算数の計算があまり好きじゃないんです。

だから「あ、次は四則演算だね。」って言ったら、「えーやだー!」って(笑)

だから「他の所にする?」って聞いたら「ううん、嫌だからやるの!」って言っていました。

もちろん小学校ではやらない、中学入試レベルの予習です。

ここまでくれば教えるの楽ですよ(笑)

当然子どもも勉強が楽になります。

だってそれが当たり前だと思ってますから( ̄ー ̄)

小3、小4の子は今がラストチャンスです。

小5、小6以降は予習の指導が入り辛くなってきます。

ぜひ早い内に当たり前にしてしまって下さいね(^^)/

-1024x576.png)

-3.png)

-17-150x93.png)

-3-485x300.png)