目次

「気孔が葉の裏に多い」は暗記してはいけない

前日に教えても解けなかった…

「この問題、私何度も教えてるんです。しかもテストの前にも確認しているんです。それでも間違えてきたんです。もうこれ以上どうしようもない、これがこの子の限界なんじゃないかって思ってしまって…」

サピックス 小4 母

先日の学習法診断で、「気孔は葉の表と裏、どちらに多いか」という問題を間違えていた子がいました。

親は子どもの勉強に一緒に付き合っており、植物の単元も自分が勉強して教えていたとのことでした。

あまりにショックで、しかも同様に教えたのに解けない問題がいくつも出てきたため、学習法診断をお願いしたいと思ったとおっしゃっていました。

そこでお子様にも話を聞いてみると、やはり

「覚えなきゃとは思うけど、どっちがどっちかわからなくなる」

とのことでした。

でもこの問題も暗記ではないのです。

気孔が葉の裏に多いのにはわけがある

気孔というのは穴なので、気孔が多ければ多い程、葉緑体が置けません。

しかし葉の表は光合成をするため、少しでも葉緑体を並べたいところ。

そのため、葉の裏に気孔が多いのです。

その証拠に、葉の裏は表と比べて緑の色が薄いはずです。

これは気孔で配置できない分、緑が少ないからなんですね。

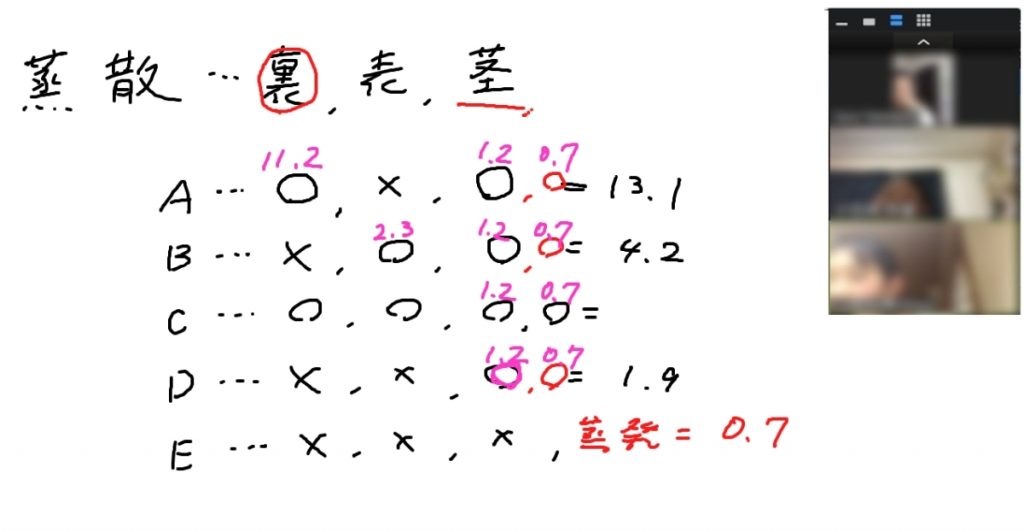

気孔を葉の裏に配置できない植物もある

ところが、気孔を葉の裏に配置することができない植物も存在するのです。

これは気孔の役割がわかっていればおのずと答えはでるはずです。

ちょっと考えてみましょう。

気孔というのは、二酸化炭素を取り入れて、酸素を吐き出すための穴です。

ということは、葉の裏にあると二酸化炭素を取り込めない植物ということになります。

どんな植物かおわかりになりましたか?

答えは、水面に浮かんでいる植物です。

水面に浮かんでいる植物というのは、葉の裏は水につかっています。

そのため、気孔は葉の表にしかないのです。

また、オオカナダモのように、水中で育つ植物に至っては、気孔すらありません。

なぜなら二酸化炭素は水の中へ溶けており、表皮から直接取り込んでいるためです。

さらに、単子葉類に関しては、葉が細く、丸まってしまうため、表も裏も光合成ができるように表と裏にまんべんなく分散しています。

つまり、植物界全体で考えてみると、そもそも気孔が葉の裏に多い植物の方が少ないのです。

思い込みや先入観が、伸びしろに限界を作る

「気孔は葉の裏に多い」

そのように覚えてしまうと、それ以上のことが考えれなくなります。

すると知らない問題に当たった時に、解けなくなってしまうのです。

暗記することが勉強だと思っていることほど怖いことはありません。

確かに点を手っ取り早く取るなら暗記する方が早いのは事実です。

しかし、そもそも記憶力の壁にぶち当たっているのなら、それ以上同じ勉強の仕方を続けていても、伸びる見込みはありません。

心当たりのある方は、ファイへご連絡下さい。

勉強法の改善は、一朝一夕ではできません。

遅くなれば遅くなるほど、思考が固定されてしまい、抜け出せなくなります。

手遅れにならない内に、まずは学習法診断で、お子様にあった勉強方法を確かめてみましょう。

-1024x576.png)

-3.png)

-485x300.png)

-16-485x300.png)

-14-485x300.png)

とても分かりやすかったです!