目次

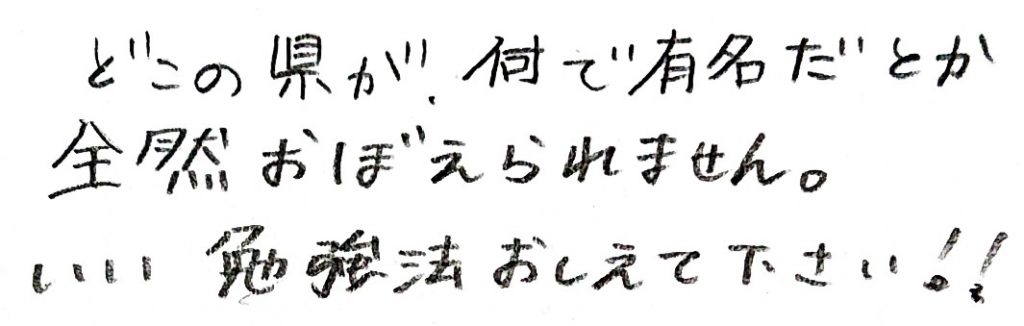

覚えられないのは能力の限界のせい?

暗記ものを一発で覚える。

憧れますよね。

これができるのは天才だけなのでしょうか。

いいえ、実は普通の子でも簡単にできます。

このサピックスの子も、能力の限界ではなさそうでした。

でも覚えられないのは、覚え方を知らない、もしくは覚え方が間違っているためです。

覚えるという作業は見ただけでは出来ません。

見たものは一度脳のフラッシュメモリーと呼ばれる場所に記憶されます。

しかしながら、ここは一時記憶をする場所なので、重要度が低いと判断されると、すぐに記憶が消えてしまうのです。

そこでこれを長期記憶の領域へ持っていく必要があります。

みんなこれができないんですね。

このサピックスの子も、何度も繰り返すという方法で長期記憶へ移行させようとしましたが、逆に脳には不要だという判断をさせてしまったため、覚えられなくなってしまったのです。

長期記憶への移行条件

重要度を高めれば長期記憶へ移る訳ですから、脳に重要だと思わせればいいのです。

そのために必要なのが、「考える」「感じる」という経験です。

考えることで、脳は重要だと判断し、長期記憶へ留めようとします。

また、感じることで、その記憶を保存しようとします。

逆に言うと、「考える」と「感じる」いずれもない勉強では、脳は重要だという判断をせず、記憶を捨てることを選択してしまいます。

「考える」、もしくは「感じる」という経験と一緒に記憶させることが重要。

どう考える?もしくは感じればいい?

脳が重要だと判断する基準は以下の通りです。

- 必要に応じて何度も繰り返される

- 関連する記憶や経験と絡める

- 記憶した知識を使うとき

- 生命の危機にさらされる状況

- 笑う、驚くなど、感情に与えるインパクトが強い

この条件が含まれていると、記憶に定着しやすくなります。

一つずつ見てみましょう。

必要に応じて何度も繰り返される

ほとんどの人が何度も繰り返す事により覚えようとします。

何度も書いたり、何度も読んだり、何度も解いたり。

これは間違ってはいないのです。

しかし残念ながら効率がいいとは言えません。

なぜなら、何度も繰り返すことで、逆に「こんなに何度も繰り返されるんだから、覚える必要ないか」と思わせてしまう可能性があるためです。

何度も繰り返されるというのは、必要もないのに何度も繰り返されることではありません。

必要に駆られて何度も繰り返している場合です。

例えば、道路標識は全て覚えているわけではありません。

でも駐車しようと思ったとき、駐車可能かどうかは気を付けるはずです。

そして駐車禁止の標識や道路のマークを繰り返して意識することで、定着していきます。

そのため、滅多に使わない標識はうろ覚えとなり、ものによっては忘れてしまいます。

路面電車のルールは、身近にない地域の人は忘れていることが多いですよね。

なので、必要に応じて繰り返されるということが重要なのです。

関連する記憶や経験と絡める

例えば、「シラス台地」という言葉があります。

受験生なら中学受験でも高校受験でも知っていなければいけない重要用語の1つですね。

この言葉が何かわからない時、大抵の子はテキストにある、

「このように火山灰でできた台地をシラス台地といいます。」

というテキストの言葉をそのまま覚えようとして、

「これがシラス台地なんだ。」

と納得させようとします。

しかし、それはこじつけに過ぎず、関連性がないから記憶に残らないのです。

でもちょっと「シラス」が何か調べてみれば、簡単に関連付けできるんですね。

簡単に説明してみましょう。

「シラス」は小魚のシラスのことではなく、「白州」から来ています。

その名の通り、白い台地なのです。

白い理由は、ガラス質の成分を多く含むから。

こうやって

「だからシラス台地って言うんだ!」

と納得できれば、ただ暗記するよりも、強固な記憶を作ることができます。

このように、知らない用語は、自分で知っていると自信を持って説明できる領域まで、妥協せずに調べることが大切なんですね。

記憶した知識を使うとき

友達と教え合う経験をしたことがある人はいると思います。

そんなとき、大抵の場合その単元のテストで教えてくれた友達に勝つことはできません。

これは偶然ではなく、必然。

なぜなら、教えた方が知識を使う場面があるから覚えていた方がいい、と脳が判断して記憶に残そうとするからです。

よってただ聞いていただけの方は忘れる可能性があっても、教える側は覚えていられることが多いため、テストでどうしても勝てなくなるのです。

これをテストに応用するならば、自分が教える側に回ることです。

相手は誰でも構いません。

もし自分より優秀な子に教えることになると、下手な言い方では突っ込まれるため、よりしっかりとした知識が必要になり、記憶に残りやすくなります。

同レベルの友達に教える場合、知識の確認と同時に、自分の知識に疑問を持つことが多く、これはこれで思考力を鍛えることにつながります。

親が聞いてあげても十分効果を発揮します。

ただし、喧嘩になると逆効果なので、親は教えてもらう側に徹すること。

ファイでも実践している、とても簡単な勉強法なので、ぜひ試してみて下さい。

生命の危機にさらされる状況

稀な状況ですが、命の危険を感じると記憶力は増します。

たとえそれがゲームであっても、緊迫した状況であれば、そのシーンは脳に焼き付きやすくなります。

過激なものが記憶に残りやすいのも同じ原因です。

もちろんどのような内容かにもよりますが、スパルタな指導は危機感を感じやすくなり、記憶力の向上に一役買っているとも言えます。

ただし、理不尽な怒られ方をしたり、ただ単に恐怖心だけが植え付けられている場合には、かえって脳が委縮していくので、意味を感じられないスパルタは逆効果です。

ファイのオンライン授業もある意味スパルタなので、正直ついて来られない子もいます。

自律を求める厳しさなので、怒鳴りはしませんが、相当細かいところまで突っ込んで指摘されるので、嫌になる子もいるんですね。

最も勉強したくなければやらなければいいというスタイルなので、ついて来ない子を追いつめることもありません。

しかし、生命の危機まではいかなくても、こうやって厳しいことを言われることで、危機感を持つことができるようになるため、それを受け入れられる子は集中力が増して伸びやすい傾向にあります。

笑う、驚くなど、感情に与えるインパクトが強い

感情というのはとても重要で、感情が動くことで記憶も働きます。

感情が動いていない所に記憶は働きません。

ちょっと思い出してみて下さい。

例えば小学生、中学生の時の思い出、

そうとう昔の記憶ですが、覚えていますよね?

そしてそれらの記憶は、何かしらの感情と一緒に覚えていることが多くないですか?

これもたまたまではありません。

感情が動くと記憶に残りやすいのです。

つまり、ただがむしゃらに覚えようとするよりも、感情を動かす何か、を考えていく方が勉強ははかどるのです。

これが一番顕著に表れるのが歴史です。

歴史は黒板やテキストの中だけで繰り広げられていると、そこに感情はなく、ただ覚えるだけの科目になってしまい、なかなか覚えられません。

しかし、その歴史の状況を想像することで感情が生まれ、記憶に残りやすくなるのです。

歴史漫画や大河ドラマがその典型例ですね。

登場人物の表情から感情をくみ取りやすくなり、それが覚えやすさにつながっています。

最近話題の「キングダム」という漫画も、中学受験とは全く関係ない中国史ですが、読んでいる小学生は割と中国史を覚えていることも多いのです。

テキストの日本の歴史は全然覚えていないのに(笑)

この感情を与えるというのはなかなか本人だけではできません。

やはり親や先生といった周りの大人たちの影響を大きく受けます。

とはいえ親自身が先生となる必要はなく、きっかけとなる経験、感情を沢山得られる状況を作ってあげればいいのです。

旅行や映画や劇の鑑賞、漫画、テレビ、ゲームなど、選んであげる必要はありますが、感情が動くものは基本的に記憶に影響を及ぼします。

ぜひ感情が動く機会を沢山作ってあげて下さい。

記憶術、暗記法とは

よく記憶術とか暗記法といったものを相談されますが、頭の使い方の分類としては、上記の5つを極めたものだと考えて間違いありません。

暗記すれば何とでもなるんだ!

記憶力が上がれば成績も上がるんだ!

と思いがちですが、過信は禁物です。

国が考える力を重視する教育にすると名言している以上、小手先だけの暗記はテストで通用しなくなります。

覚えることは社会人として必要なスキルではなくなってきましたからね。

忘れてもスマホ1つあれば何でも知識が引き出せますし。

覚えることは大切ですが、覚えることに極端に偏るとかえって空回りすることもあり得ますので、基本的には覚えるものを最小限に留め、考える方に注力した方がうまくいくでしょう。

子どもの公式に対する考え方と扱い

大手の塾で学ぶと沢山のことを暗記しなければならない状況に直面します。

シーズンごとに新しく配布される膨大な量のテキスト。毎日配られるプリント。月1回,週1回のテスト。

どんどん覚えなければテストに間に合いません。

ただひたすら問題を解く。

ただひたすら読んで覚える。

ただひたすら書きまくる。

いつしか時間に追われて覚えることが当たり前のような錯覚に陥ります。

実際このような環境において行われている、子どもの公式の扱いは以下の通り。

- 理屈を理解した上で使いこなす。

- 理屈はわかったけど、覚えた方が早いから覚えてしまう。

- とにかく暗記してテストを乗り切る。

- 暗記しようとするが、覚えきれず点も取れない。

- 諦める。

これのいずれかになりますが、大部分の子が暗記に走り、記憶力の限界に来た時から成績が低迷。

そこに精神的なプレッシャーが加わると、転落していきます。

同じ教え方でも、どう学ぶかの差が大きな差を生んでしまうんですね。

大人のルーティーンが子どもの思考力を奪う

子育ては非常に負担が大きく、親は社会のルールを学ばせようとします。

この社会のルールを学ばせること自体には問題ありません。

公共の場所では静かにする。

横断歩道を渡る。

帰ってきたら手を洗う。

食事の後は歯を磨く。

学校や習い事の宿題や練習をする。

こういった当たり前のことを学ばせていきます。

この時、何を学ばせるかではなく、どうやって学ばせるかが大切になるのです。

例えば電車の中では静かにするといったことを学ばせるとします。

この時、よく目にするのは、

「静かにしなさい!」

「座っていなさい!」

「走るな!」

と怒ります。

子どもは怒られないようにしようとして、静かにしていることを覚えていきます。

しかしこの時、子どもはまだなんで静かにしなければいけないかはわかっていません。

わかっていませんが、怒られるから静かにする。

静かにしていると怒られない。

よくわからないけれど、静かにしていればいいんだ。

という感じで社会のルールを「覚えて」しまいます。

手を洗うという事に関してはどうでしょう。

これも親が手を洗っていれば、子どももそれを真似して手を洗うようになります。

理由はわからなくても、親がそうしているから自分もそうするものだと思って手を洗います。

手洗いはあちこちでばい菌を流すみたいな映像と共に理由が話されているのでわかっている子も多いと思いますが、服を着る理由、靴を履く理由、食事をする理由、時間を気にする理由、保育園に行く理由、歩道を歩く理由、横断歩道を渡る理由、左側を歩く理由、夜に寝る理由。

このように日々当たり前にこなしていることを子どもにもルーティーン化してしまうことが、「なぜそうするのか」という思考力を奪ってしまうのです。

天才を育てる接し方

では思考力を持った子どもにするためにはどうすればいいのでしょうか。

ただ一言行動の理由を添えるだけでいいのです。

例えば手を洗うという行動に対して、

「ばい菌を流そうね~」

と言って手を洗います。

すると子どもの中では「ばい菌を流すために手を洗う」という理由付けが行われます。

「外は暑いから帽子被ろうね」

「足けがしちゃうから靴はこうね」

「元気になるためにご飯食べようね」

理由は何でもいいので、何かしら理由付けを行います。

ちなみに理由が間違っていても、子どもだましでも、問題はありません。

成長していくにつれ、色々なことを学び、自然と正しいものに修正されていきます。

サンタさんがいると信じていたのに、いつしかサンタさんは親なのだと理解し、親になったら自分がサンタさんになるのと同じです。

教わるものではなく、知っていくのです。

だから怖がらずに,正しい知識を教えようとはせずに,行動に理由をつけてあげて下さい。

もちろん年齢によっては理由を理解できません。

しかし理由を理解させる努力はしてみて下さい。

理解はできなくても、何度か繰り返すことで、理由と行動を覚えていきます。

すると次第に新しいことに対しても理由を求めるようになっていきます。

これが習慣化していけば、大手進学塾で公式が出て来た時も,

「なぜこうするのか」という思考回路が自然と働き,丸暗記ではない方法で勉強するようになっていくのです。

天才の育て方

天才と言うと記憶力がいい子を思い浮かべますが、今の天才は多様化しています。

東大生がクイズ番組に出る時はその記憶力が話題になることも多くありますが、記憶だけが天才の要素ではありません。

何かの天才になっている人は、とある能力に突出している場合が多く、それが記憶力とは限りません。

しかし、その能力を発揮できるという意味では、子育てと記憶力にも共通点があります。

それが子どものワクワクをどう刺激してきたか、です。

先程も書いた通り、記憶は経験や感情ともリンクしています。

つまり、経験や感情が豊富な子は、記憶もしやすいのです。

特に意識して覚えようとしなくても、日頃から覚えやすい素地が備えられているのです。

もし親として子供の記憶力に少しでも貢献したいのであれば、してあげるべきなのは暗記パンを買うことでも、単語カードを作ってあげることでも、記憶術を教えることでもありません。

勉強中に楽しいと思えるだけの感性を育ててあげることです。

これは子どもが小さい内の方が効果があります。

できれば小学生、その中でも中学受験を想定して勉強している子は、疑問に出会うきっかけが多くあります。

丸暗記をさせようとして限界を感じているのであれば、ファイで覚えない勉強法を学びませんか?

子どもの興味を勉強につなげる、月1万円でそんなアドバイスをしています。

-1-1024x576.png)

-1-1-150x93.png)

-1-150x93.png)

-485x300.png)

-47-485x300.png)

-45-485x300.png)

「以前は1回やれば覚えられていたのですが、学年が上がるにつれて覚えられなくなり、小4では3回繰り返すようにしました。それでも覚えきれなくなり、今は苦手な所、何度やってもできないところは5回繰り返すようにしています。それでも成績が上がらず、下がっていく一方です。これがこの子の限界なのでしょうか。」

サピックス 小6 母