目次

自律と自立の違い

自立と自律では、指導方針が大きく異なる

自立と自律。

同音異義語というものですね。

自立は塾においてもPRとしてよく使われます。

しかしあまり意識せずに何となく「自分でできるようにする」ぐらいの解釈しか持っていない方も多いようです。

しかしこの二つは似て非なるものですから、教育方針を正しく理解する上でも重要になります。

自立とは

自分以外のものの助けなしで、または支配を受けずに、自分の力で物事をやって行くこと。

つまり、自分でできるということです。

よく「子どもを自立させる」といった使い方をしますが、これは自分でできるようにさせる、という意味になります。

そして塾でよく用いられる自立教育というのは、大手塾のような一斉解説授業を廃して、自分で解説やビデオを見て勉強していくスタイルを指すことが多いでしょう。

なお小学生、特に中学受験での自律学習はかなりハードルが高く、一見自立学習できているようでも中身が伴っていないのが現状です。

中学生でもごく一部の子ができるかどうかというところ。

平均ぐらいまでの子に自立学習は難しいと思っておいた方がいいでしょう。

自律とは

自分の気ままを押さえ、または自分で立てた規範に従って、自分の事は自分でやって行くこと。

つまり、できるかできないか、ではなく、自分に厳しくし、行動に移すことを指します。

「子どもを自律させる」というように使う場合、言われてやるのではなく、自らできるようにする、という意味になります。

塾の「自律学習」と「自立学習」の違い

塾や勉強において「自立」を使う場合、言葉通りならば、やりさえすれば自立したことになります。

そもそも勉強は自分以外にはできません。

つまり、塾で手取り足取り扱っておきながら、自立を目指すということ自体おかしな話なのです。

しかしほとんどの塾で「自立した勉強」と書いてPRしています。

これは、大手の塾が画一的な「他立した勉強」をさせていることに対しての自立に他なりません。

その通り、本来勉強は自分でやるものですから、「他立」はおかしいはず。

でも塾業界はそれをやってしまったんですね。

いわゆる「頭を使わなくても受けられる授業」。

「教室や画面の目の前にさえいれば成立してしまう勉強」です。

もちろん塾はそれを望んだわけではありません。

しかし効率と費用対効果を求めた結果、勉強している風の勉強スタイルを量産しているのです。

でもこれは大手の塾にとっては好都合でした。

勉強している風の子は、勉強の仕方がわからない。

わからないからやめたところで成績は伸びない。

成績が伸びなければ塾にいかなければならないという風潮ができる。

そして、成績を上げたいなら塾へ行かなければならないという状況を作り出す。

この養殖教育こそが塾業界の狙いであり、中小塾がそのおこぼれをもらうために、個別指導や少人数制のメリットを「自立」として打ち出し始めたのです。

ところがその中小塾が打ち出した自立も、大手のような手取り足取りの関与をしないというだけであり、結局塾のシステムを用いなければ勉強ができない「他立した勉強」。

結局勉強に対して、自立という言葉自体が詭弁なのです。

あなたが求めているのは、自立?自律?

「自立」に対して「自律」は自分で行動することから始まります。

自分に厳しく、自分で主体的に何をどう勉強するかを考えて行動に移す。

自立と自律は同音でありながら勉強においては全く意味が異なります。

そして自立学習と自律学習は、進学後の人生において大きな差を生んでいきます。

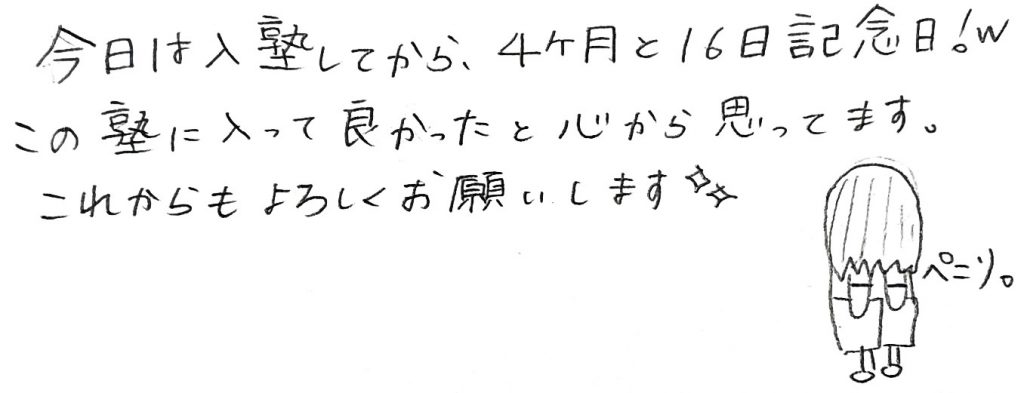

それが顕著に表れた例があるので紹介しましょう。

子どもにどちらの道を歩ませたいか、ぜひ真剣に考えて頂けたらと思います。

自律への持っていき方

反転授業

実際にオンライン授業で行っている指導を紹介しましょう。

先日こんなことがありました。

「先生、もう全然わからないです。1からやり直していいですか?」

「1からってどこから?」

「この単元の最初からです。あとS君に教えるの、私がやってもいいですか?」

「どうぞ、やってみて。」

この子はもう長いことファイで教えているので、教えることで再認識につながることをわかっているんですね。

普通なら自分が解けない所なんて教えたくないでしょうし、教える時間だって勿体ないと感じるところですが、この子はS君がつまづいているところを一緒に考えながら教え、自分は筑波や東邦といった難関の問題をコツコツと解いていました。

自力で解くことの達成感

また別の子ではこんなことも。

「先生、ここまで合ってますか?」

「うん、合ってる。」

「この先がわかりません。」

「そう。」

「ヒント下さい。」

「いる?ここまでできてるなら、あとは簡単だけど…本当にヒント欲しい?」

「・・・」

「・・・」

「やっぱいいです。自分でやってきます。」

結局何も教えませんでしたが、最後はちゃんと自力で解いて帰りました。

別の授業ではこんなこともありました。

自分以外の誰かのための復習

また別の子ですが、通常ありえない無茶振りをしています。

通常成績がいい子の方が、悪い子の方を教えますが、ファイではあえて逆もやります。

そこで新しく入ったばかりの子と面白いやり取りがあったので、紹介しましょう。

「今日の授業、Kさんが休みだから、Nさん今度教えてあげて。」

※休んだKさんはNさんよりも成績が良い。

「え?あ…はい…」

そこでファイに入ったばかりの子が一言。

「え!?Nさんが教えるの!?大変じゃない?」

「うん,ちゃんと復習しておかないと教えられないからね(;´・ω・)」

「え?いや、そうじゃなくて(‘◇’)ゞ」

もう前からいる子は自分がよくわかってない事を見抜かれて指名されるってわかっているんですね。

だからたとえ教える相手が自分よりもレベルが高い子であっても、できるようになりたいからやる。

それに対してファイに入ったばかりの子は、自分が教えるということ自体普通ではないので驚く。

でもそれも次第に当たり前になってきて、いつの間にか教えることに抵抗がなくなってきます。

だから時にはこんな話も。

教わる側から教える側になった結果

「先生、俺最近学校で教わる側から教える側になったんですよ!」

「ほぅ、それはすごい。30点台だったのに、60点台が取れるようになったもんな。」

「はい!なんか今まで教えられて聞いてるだけだったんですけど、教える方がよくわかるようになって面白いですね!」

「いい楽しさに気付けたね。どんなこと教えてるの?」

「方程式の文章題とか教えました!」

「え?これ、かなり難しい問題じゃない。よく自分で解けたな( ゚Д゚)」

「はい!なんか解けちゃったんです!」

「これなら次回のテスト満点狙えるんじゃない?」

「いや,満点はキツイっすwwでも90点ぐらいなら取れるかも知れません!」

ここで数学が得意な子が一言。

「え!?お前が90点取れるの!?やだよ、負けちゃうじゃん(;´Д`)」

この子はいくつか塾を転々としてきましたが、下がる一方で全く伸びなかったんですね。

学校ではいつも友達に教わっていたのですが、ファイに来てからは次第に教える側に回っていきました。

これは卵が先か、ヒヨコが先かというコロンブスの卵の理論になってしまいますが、この子の場合は成績が良くなったから教える側になったわけではないのです。

以前はただ聞いているだけでしたが、途中から「説明するから聞いてて」と、自分の考えを説明してから教えてもらうようになったんですね。

結果的にそれが次第に説明する力につながり、そのまま教える側に回っていったというわけです。

勉強の本質

ほとんどの親が小学校、早い子だと未就学児の段階から「勉強」という言葉を聞かせて育てていますが、そもそも勉強とは何なのでしょうか。

よく聞く

「勉強しなさい!」

「勉強時間が少ない!」

この勉強とは何を指しているのでしょうか。

おそらくここで言う勉強とは、「宿題をやること」「机に向かうこと」を指している事がほとんどだと思います。

しかし冷静になって考えて頂ければ、宿題をやることや机に向かうことは勉強の本質ではないことぐらい誰にでもわかることでしょう。

とりあえず答えだけ書いて終わったという宿題。

机に向かっているだけで一向に進まない問題集やドリル。

この状況をもって「勉強を頑張っている」と認められる親はほぼいないでしょう。

では勉強とは何なのでしょうか。

成績を上げること?

合格すること?

これを第一の目標としている先生や親が多いのは事実ですが、達成した後に結局

「やっぱりこれではなかった」

「こんなはずじゃなかった」

と気付いてファイへ方が多いのも事実です。

先ほど例にあげた塾生たちも、最初は暗記すること、問題集を解くことが勉強だと思っていた子ばかりです。

しかし、今は考える事こそが勉強だという本質は理解しています。

だから答えを写すだけの勉強なんてしてきません。

机に座っているだけが勉強だとも思っていません。

勉強しなさいなんて言ったって子どもは体裁を取り繕うだけです。

でも勉強の本質を分かっている子は、少しの時間でも多くの事を学びます。

また、時間や体裁にとらわれていない分、自分が納得するまでやるスタイルが身につきます。

それがある時自然と時間の確保につながっていくのです。

受験生のスタート、そして夏休み。

多くの親が慌てる時期です。

でも本質を見失って勉強させられた子が、進学後にうまくいくケースはほとんどありません。

遅かれ早かれしわ寄せが来るものです。

見た目(生活スタイル)よりも中身を見て上げられるようにしてあげて下さいね。

もしどうしても従来の学習スタイルから抜けられないという方は、月1万円からお子様の性格や環境まで踏まえたアドバイスを実施しています。

また、今の学習法が合っているかの診断もすることができます。

ぜひお問い合わせ下さい(^^)/

-1-1024x576.png)

-3-1024x768.png)

-49-150x93.png)

-45-150x93.png)

「『他立した勉強』って?

勉強は自分でするものだから、他立は矛盾するって言っていませんでしたか?」