目次

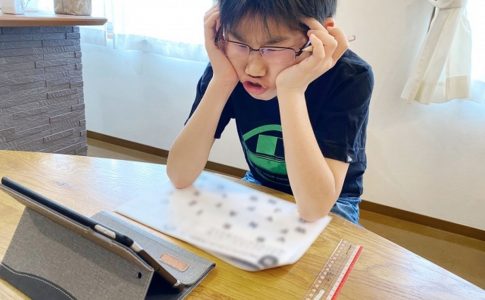

「勉強した!」と言い張る子ども

全く勉強している様子がない子ども。

でも「勉強したの?」と聞くと「した!」と。

でも実際はやってない。

先生にも宿題はやってないと言われる。

実は結構あるあるなんですね。

ベネッセの調査でも、実に7割の子が「とりあえず終わらせておく」と答えています。

これに関しては、以前書いた記事とも関連があるため、こちらも合わせてお読み下さい。

勉強に対する意識のズレが「やった」を生む

まずは「勉強」の基準について考えてみましょう。

子どもが「やった」というのに、親が見てもやっていない。

実はそういうケースが結構あるのです。

これは親と子の勉強に対する意識のズレが関係しています。

親が考える勉強とは、結果が出る勉強を指す事が多いはずです。

しかし子どもの考える勉強とは,、指示されたページやプリントを埋めておく事なのです。

答えを写そうが何だろうが、言われた物が埋まっていれば勉強した事になってしまうのです。

あなたが子どもの時の事を思い出すと、そういう経験ありませんか?

子どもの勉強に対する意識レベル

子どもの勉強に対する意識は次の5段階にわけられます。

レベル1:指示されたページやプリントを埋めるだけ。

レベル2:丸付けをする。答えを書く。

レベル3:解説を写す。

レベル4:自分は何がわかっていなかったか考える。

レベル5:ちゃんと理解したか確認する。

一つずつ見ていきましょう。

レベル1

指示されたページやプリントが埋めることができるレベルです。

小学生はほとんどの子がレベル1です。

このレベルの子はすぐに「勉強終わった!」と言うのでわかりやすいでしょう。

このレベルの場合は、勉強させるよりも、勉強とは何か、というところから実感させる必要があります。

もちろん話したところで理解できません。

趣味、興味から勉強することを学ばせるのがいいでしょう。

そしてこのレベルの子は、ハッキリ言ってそのまま勉強させても無駄なレベル、一方的に教えられる塾に行っても意味がないレベルです。

まずは好きな事に打ち込むところから勉強の本質を学ばせていきましょう。

レベル2

丸付けをする、答えを書くことができるレベルです。

小学生でもそこそこ意識が高い子、中学生ぐらいになるとレベル2になります。

こちらも「勉強終わった!」と言うのが早いので、これもすぐわかります。

このレベルの子は,見た目を整えることぐらいできますので、ノートの取り方を指導していくことができます。

しかしとても面倒くさがるため、ノートを取る意味、整理する意味を理解させなければなりません。

このレベルになれば暗記することぐらいまでできますが、それ以上のことは期待できません。

よって記憶力の限界がそのまま学力の上限になります。

まずはノートの使い方や宿題の完成形を意識させていきましょう。

レベル3

解説を写すことができるレベルです。

レベル3ぐらいになると、ある程度勉強量と成績が連動してきます。

時間ばかりかけて成績になかなか反映されないのもこのレベルの子が多い。

学年が上がるに連れてやる事も多くなりますからね。

時間数が増えないと成績も伸びないのです。

この段階の子は、まとめの仕方を教え込んでいくことにより、学習時間と成績が結び付くようになります。

ただし、ポイントを押さえられていないことも多いため、フィードバックやアドバイスをもらえる環境を与えると、効果が得やすくなります。

塾に通って効果が期待できるのはこのレベルからです。

ただし、このレベルの子にクラスアップは望めません。

多少のアップダウンはあっても、受け身で学習することが多く、ポイントの押さえ方がなっていないため、上のレベルまではなかなか到達できないのです。

勉強時間よりも、勉強の質、特に本当に理解しているのか、を意識させるようにしていきましょう。

ファイのオンラインテストがまさにそういう本質的な部分の理解度を試すものになっているので、活用してみて下さい。

レベル4

自分は何がわかっていなかったか考えることができるレベルです。

レベル4ぐらいの子になると最低限やるべきことがわかってきて、要領がよくなります。

このレベルになると勉強時間を増やすだけで成績が上がりやすくなります。

ただし、レベルアップに関しては非効率なことが多く、テストに間に合わないこともしばしば。

しかし長い目で見れば、目の前のテストに無理矢理合わせて勉強法を崩すよりも、長期的な目標をクリアできる方が、後々挽回が効きやすくなります。

この場合、親があれこれ考えるよりも、子ども自身に考えさせ、悩ませていくのがいいでしょう。

もちろん、自分で解決できる環境、うまくサポートが得られる環境を親が整えてあげる必要はあります。

レベル5

ちゃんと理解しているか、自分で確認する所まで自分で出来る子のレベルです。

レベル5の子は放っておいても成績は心配ないでしょう。

考えるクセがちゃんとついているので、やればやるだけ身になっていきます。

つまり、このレベルの子がうまくいかないとすれば、戦略と実行力に問題があるということです。

勉強方法の土台はできています。

勉強の環境については一概にいえません。

受験に間に合わせるだけの環境があるかどうか、それだけです。

最も、ただ間に合わせて、進学後について行けないようでは意味がありませんので、勉強のやり方については、しっかり確立させておく必要があります。

子どものレベルに合わせて話すことが大切

子どもと勉強の話をする時には、どのレベルにいるのかは認識しておいた方がいいでしょう。

どのレベルにいるのかによって対応の仕方が異なります。

子どものレベルに合わせて話をしないと、まず聞いてくれません。

そしてこのレベルを口で言ってわからせるのも容易ではありません。

親が冷静に見て判断し、そのレベルに合った要求をしなければ、伸びてくれないのです。

今さらこんな状態!?

と思うかも知れませんが、それが現実なのです。

このまま突き進んでも、うまくいく確率はかなり低いでしょう。

ならば、試してみる価値はあるはずです。

感情ではなく、冷静に接してあげて下さいね。

もしどう接していいのかわからない、という場合には、お子様の性格や環境から、どのような接し方をすればいいのかのアドバイスもしています。

ぜひご利用下さい(^^)

-485x300.png)

-21-485x300.png)

-46-485x300.png)

-18-485x300.png)

「絶対勉強していないのに、『した!』と言い張ります。しかしやったものを見せません。無理矢理確認すると、やっぱりやっていません。でも『忘れてただけ!今からやろうと思ってた』と言います。なぜそんなすぐにわかる嘘をつくのでしょうか。こういう子にはどう接したらいいですか?」

小6 男子の母